|

�l�ԊW�w�ȂɊւ�鋳���̎���

���������l�b�g���[�N�����g�q�r�@�[�����i

�l�ԊW�w���Ƃ�

�i���ȏȌ����J���w�Z�Ƃ��āj

�@�����掵���w�Z�ł́A�Q�O�O�R�N�`�Q�O�O�T�N�ɂ����āA���ȏȌ����J���w�Z�̎w����A�l�ԊW�Â���̂��߂̎��ƁA�l�ԊW�w�ȁiHuman

Relation Studies ���̂g�q�r�j�̑n�݂ƁA�s�o�Z�������w�Z���A���邽�߂̎x���Ɏ��g��ł��܂����B����ɁA�Q�O�O�V�N�`�Q�O�O�X�N�ɂ����ẮA���w�Z��Ƃ��čZ��̌b�䏬�w�Z�E�b��쏬�w�Z�A����Ɍb��c�t�����܂߂��P�P�N�Ԃ̐l�ԊW�Â���̂��߂̎��ƁA�l�ԊW�w�ȁi�c�t���E���w�Z�\�u���������^�C���v�A���w�Z�\�u�g�q�r�v�j���q�ǂ��̔��B�i�K�ɉ������J���L�������Ƃ��č쐬���A�Z��Ƃ��Ă����߁E�s�o�Z�̖��R�h�~�̂��߂̎x���̐����m�������̂ł��B���̌��ʁA�u�w�Z���y�����Ȃ�A�X�g���X������@�X�g���X������A�s�o�Z�₢���߂�����v�Ƃ����p���_�C���̂��ƁA�s�o�Z���̌����Ƃ����߂̖��R�h�~�Ƃ����ϓ_����̐��ʂ������Ă��܂����B

�i�Љ�̕ϗe�Ǝq�ǂ��̊�@�j

�@�Q�O�O�W�N�̃��[�}���V���b�N�ȍ~�A�J���l���̂R���̂P���߂Ă������ԘJ���҂ɑ���u�h����v�Ƃ������̂��s���܂����B������ے��Ƃ��āA�������������Ԃ̐[�������i�s���Ă��܂��B�܂��A���̎Љ���x��Љ�ֈڍs���Ă��������ł̕��Q�Ƃ��āA�l�̐����ɂ�������I�ȋ��������ƂȂ�A��Љ�ɂ�����l�Ԍ`���̖ʂ���l�X�ȐV������肪�q�ǂ������ɍ~�肩�����Ă��܂��B�����������Ƃ�����Ƃ��āA�Ƒ��̌`�Ԃ������㓯���̎��ォ��j�Ƒ����ցA����ɂ́A�Ƒ��̈�l�ЂƂ肪�藣����Ă��������̎���ւƕς�����܂��B���̎Љ�̑傫�ȕϗe�̌��ʁA�S���̕s�o�Z���̐����P�X�X�W�N�ɂ͂P�Q���l��˔j���A�Ȍ㌻�݂Ɏ���܂łQ�O�O�P�N�̂P�R���X��l�_�ɂ��ĂP�Q���l������邱�Ƃ͈�x������܂���B�P�X�X�P�N�ɂ͂U���V��l���������Ƃ��l����ƁA�����̏�ł͖�P�D�X�{�A�o�����ɂ����Ă͂Q�D�R�{�ɂ������Ă��܂��B�Q�O�P�O�N�V���A�P�T�˂���R�X�˂܂ł̐l�����̒��ɂ́A�Ђ������肪�^����l�������V�O���l�A���̌X���ɂ���l���P�T�T���l�Ƃ������������t�{���甭�\����܂����B���̔N��̐l���䂩�炷��T�D�W���ɂ��Ȃ鐔���Ȃ̂ł��B�܂����������ɁA�S���̎������k���ɂ����鑊�k�������S���S�猏���A�ߋ��ō��̑��k�����ƂȂ������Ƃ����đ����ɕ���܂����B�Љ�ɂ�����s�҂̈ӎ������܂��Ă������ƂŁA���k�����������Ă����Ƃ������Ƃ͈�茾����̂ł����A�P�X�X�W�N�܂ł͂P�����ȉ��ł��������Ƃ��l����ƁA�������̂�����ȏ�}���ɑ��債�Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�܂�A�P�X�X�O�N�㒆�Ղ����ɂ��āA�Љ�S�̘̂g�g�݂��傫������A���̉e���Ƃ��Đ����̕���ƉƑ��̕���ɂȂ����Ă���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B�l�Ԍ`���ɂ����āA����܂łɂȂ���@�I�ȏ��q�ǂ��������P���Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B���̎���͊w�Z���������Ȃ���A�q�ǂ������͑�ςȂ��ƂɂȂ��Ă��܂�����ƂȂ��Ă���̂ł��B

�i�O���[�v�A�v���[�`����K�C�_���X�J���L�������ցj

�@�P�X�U�O�N��㔼����P�X�W�O�N��ɂ����āA�\���I�O���[�v�G���J�E���^�[��A�T�[�V�����g���[�j���O�A�O���[�v���[�N�g���[�j���O�Ȃǂ̘V�܂Ƃ������ׂ��w�Z����Ő��������Ƃ̂ł���O���[�v�E�A�v���[�`���������܂����B�����āA�Q�O�O�O�N���܂łɁA�v���W�F�N�g�A�h�x���`���[�A���C�t�X�L������A�X�g���X�}�l�W�����g����A�\�[�V�����X�L������A�s�A�E�T�|�[�g�v���O�������̃O���[�v�E�A�v���[�`�i�W�c�ł̑̌���ʂ��āA�l�ԓI�Ȑ����𑣂��w�сj�����X�Ɛ��܂ꂽ�̂ł��B������āA�Q�O�O�T�N�ȍ~�A�O���[�v�E�A�v���[�`�̐��ʂ������w�Z���烌�x���̃K�C�_���X�E�J���L������������ψ���⋳��Z���^�[���邢�͊w�Z�P�ʂō쐬������{����Ă��܂����B�s�����x���ł́A�������s�g�q�s�v���O�����A�̌n�I�w���v���O�����i�������������q�v�����j�A�q�ǂ��̎Љ�I�X�L�����l�v���O���������A�w�Z���x���ł́A��ʌ���������w�Z��̎Љ����Ă�X�L������⏼���s�������掵���w�Z��̐l�ԊW�w�ȁi���w�Z�u���������^�C���v�A���w�Z�u�g�q�r�kHuman

Relation Studies�l�̗��j�v�j��������܂��B

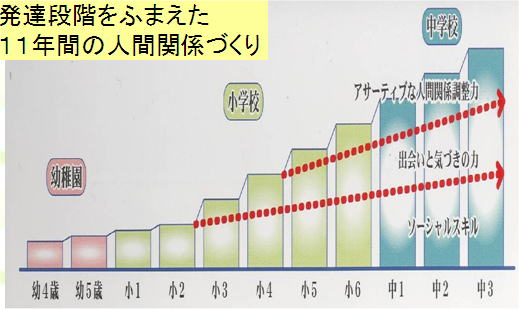

�@�����掵���w�Z��ł́A�c�t���E���w�Z�E���w�Z�ɂ킽��P�P�N�Ԃ̃K�C�_���X�E�J���L���������쐬�����{���Ă��܂����B

�i�K�C�_���X�J���L�������Ƃ��Ă̐l�ԊW�w�ȁj

�@���������̐l�ԊW�w�Ȃ́u�Q���̌��^�v�̎��Ƃł��B�l�X�ȃO���[�v�E�A�v���[�`�̃G�b�Z���X��������A��Ɂu�\�[�V�����X�L���v�u�o��ƋC�Â��̗́v�u�A�T�[�e�B�u�Ȑl�ԊW�����́{�l�ԗ́v���琬���Ă������̂ł��B�����āA���̎�@�̓t�@�V���e�[�V�����Ɋ�Â����l�Ԃ̎�̌`���ɂ���܂��B�܂�A�q�ǂ������ɋN�������u�C�Â��v���q�ǂ����������ȔF�m���A����ɂ�������L�����邱�ƂŁA�q�ǂ������͐l�ԓI�Ȑ����𐬂������Ă������ƂɂȂ�̂ł��B�u�F�m�v�i�킩��j���u�s���v�i����Ă݂�j���u�]���v�i�������j�Ƃ����v���X�̃X�p�C������`���āA�q�ǂ������̒��ɍ��Â��Ă������Ƃ��˂炢�Ƃ��Ă���̂ł���B���Ɠ��e�́A�P�Q�̃^�[�Q�b�g�X�L���Ɋ�Â����T�̃p�b�P�[�W�ō\�����A���ꂼ��̎��Ƃ��A�u���퐫�v�����i�̐����ɐ��������́A�u�e�[�}���v���e�[�}���i���Ċw�Ԃ��́A�u�N���X���v���s�����g�Ƀ����N�������́A�Ƃ����R�̗v�f���������Ă���̂ł��B�����āA�ŏI�I�ɂ͐l�Ԃ̐������Ƃ��āu�ˑ��I�Ȃ���l�v�̐��������������A�u��̓I�Ȃ���l�v�̐��������߂����Ă������̂ƂȂ��Ă��܂��B

�l�ԊW�w�Ȃ̃R�A�i�j�j

�@�@�u�F�m�v�u�s���v�u�]���v�̃X�p�C����

�i�u������v���Ă��Ƃ�������܂��H�j

�@����̐��E�ɂ����ẮA���N�A�w����́u�����邱�Ɓv�x�Ƃ����T�O����ʓI�ł����B�Ƃ�����茻�݂ł���ʓI�ł���ƌ���������������������܂���B���ɂP�X�X�O�N�㒆�܂ł́A������u�����Љ�v�ɂ����ẮA�Љ�́u�����v���邢�͌o�ς́u�����v�ɍv�����邽�߂̃X�L���i�Z�\�j��g�ɂ������邽�߂Ɂu������v�A���邢�́A����ȎЉ�ɓK������K�͈ӎ����u������v�Ƃ������ƂŁA���̎Љ��S���l�ނƂ������̂��u�琬�v���Ă����̂��Ǝv���܂��B����́A�ߑ�Љ�̖��J���Ƃ������ׂ������ېV��̋��炩��P�X�X�O�N�̃o�u��������ނ�����܂ŁA���X�Ǝp����Ă����T�O�ł��B�w�Z�ŋ����͎q�ǂ��ɑ��āu�����v�A�q�ǂ��͋�������u�K���v�Ƃ������Ƃ��A������܂��̎��ゾ�����̂ł��B

�@�l�ԊW�w�Ȃ̃R�A�i�j�j�́A���̂�����܂��̊T�O�ɋ^��𓊂������܂��B

�i�l�Ԃ̐����͖����ɂÂ��j

�@����܂ŁA�w�Z����̒��ł́A�l�Ԃ��������Ă����v���Z�X�Ƃ������̂𐳖ʂ��狳��ۑ�Ƃ��Ď��g��ł͂��܂���ł����B�܂�A�l�Ԃ̐����͖����ɂÂ��̂ł����A����𐄐i���邽�߂̃A�C�e��������ے��̒��ɑg�ݍ��݂���ł��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B�l�Ԃ͐��܂ꂽ�Ƃ��́A��Έˑ��̏�Ԃɂ���܂��B���ꂪ�A��l�̕ی�Ǝx���ƈ���ɂ�āA���X�ɐS�����B���A�l�X�ȃX�L����g�ɂ��Ă����܂��B���ꂪ�ƒ닳���w�Z����̖����ł��B�����āA�������g�̍s����s�ׂɑ���t�B�[�h�o�b�N�����Ȃ��玩���ł��邠��l�ɂ܂ŒB���邱�Ƃ��ł���A�l�Ԃ͎�̓I�Ȃ���l�ɓ��B�����ƌ����܂��B�܂�A

�u�F�m�v�|�����͉��҂ł���̂��A�����̏�Ԃ͂ǂ�Ȃ��̂ł���̂��A�����̖ڕW�͂Ȃ̂��A�����͂ǂ�ȍs�����N�������̂��A�����͖ڕW�ɑ��Ăǂꂭ�炢�B���ł������A�����̎��̖ڕW�͉��Ȃ̂��A���X��F���ł���͂��u�F�m�v�Ƃ����T�O�ł���킷�B

�u�s���v�|�����ɂƂ��čD�܂����s����z�����A�������s��������B����ɁA�������g���z�������s����̌����邱�Ƃɂ��A�����̎����̍s���������i�������邽�߂̎������g�ւ̓����������u�s���v�Ƃ����T�O�ł���킷�B

�u�]���v�|�����̍s���̌��ʂ�A�����̂܂��ŋN���������Ƃɑ��āA���������������Ƃ��q�ϓI�ɔF���ł��A���������ꌾ�ꉻ���Ă������Ƃ��u�]���v�Ƃ����T�O�ł���킷�B�Ƃ����A�u�F�m�v�u�s���v�u�]���v���X�p�C�����ł����Đ����̃v���Z�X�Ƃ��ē����Ă�������A��̓I�ł��萬����������l�ł��邱�Ƃ��ł��܂��B

�i�ƒ�ł��w�Z�ł��t�@�V���e�[�V�������j

�@�t�@�V���e�[�V�����́A���́u�F�m�v�u�s���v�u�]���v�̃X�p�C�����𑣐i���܂��B����܂ŁA�u������v�Ƃ����T�O�́A�m����������̕��@��`�B����Ƃ����̈����Ƃ��ł��܂���ł����B�������A�t�@�V���e�[�V�����ł́A�`�B���邾���ł͂Ȃ��A�l�̐����𑣐i���邽�߂̉������s���̂ł��B�u�����Љ�v���I���A�u�����Љ�v�ɂ����đ傫���Љ���͂�ł����g�g�݂��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�w�Z����ł́A���ׂĂ̗̈您���āA�q�ǂ����������w���K�A���ȓ�����\�ɂ��鉇�������K�v�ɂȂ����Ƃ������ƂȂ̂ł��B����������������H���Ă������߂ɂ́A������w���Ҏ��g���u�F�m�v�u�s���v�u�]���v�̃X�p�C���������H���Ă���l�łȂ���Ȃ�܂���B�Ⴆ�A��̓I�Ȑl�͑�����ق߂鎖�ŁA�������g���O�����ȍl���������Ƃ��ł��܂��B��̓I�Ȑl�́A����ɍۂ��Ă��A�|�W�e�B�u�ɍl���邱�Ƃ��ł��܂��B��̓I�Ȑl�́A�����̍s�ׂɈӖ������߂邱�Ƃ��ł��܂��B��̓I�Ȑl�́A�ړI��ڕW�Ɍ������āA�ϋɓI�Ȏ��ԊǗ��Ǝ��Ԋ��p���ł��܂��B���̂悤�Ȗ]�܂�������l�Ƃ������̂��A�܂��A������w���҂��l��������Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B

�@�܂�A�u�F�m�v�u�s���v�u�]���v�̃X�p�C�����Ɋ�Â�����̓I�Ȑl�́A�ǂ�ȁu�������v�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�������Ă������Ƃ��ł���̂ł��B�ł�����A�ƒ닳���w�Z����ɂ����Ă��A���@�_�����邱�ƂȂ���A����ȏ�ɁA���̂悤�Ȏv�l��s�ׂ̂���l����Ȃ��Ă���̂ł��B�l�ԊW�w�Ȃ́A���������w�т����H���Ă����܂��B

���Y�ƊE�ł́A�Â����炩���o�c�b�`�T�C�N��(Wikipedia)�Ƃ��Đ��Y�Ǘ���i���Ǘ��Ɩ����~���ɂ��邽�߂Ɋ��p���Ă��܂��B�l�ԊW�w�Ȃł́A�l�Ԃ̂���l�Ƃ������Ƀx�[�V�b�N�Ȃ��̂������Ă���̂ŁA�u�F�m�v�u�s���v�u�]���v�Ƃ����l�Ԃ̍s�ׂɂ�����x�[�V�b�N�ȊT�O���g���Ă��܂��B

�l�ԊW�w�Ȃ̂R�v�f

�@�@�@�@�E�\�[�V�����X�L��

�@�@�@�@�E�u�o��v�Ɓu�C�Â��v�̗�

�@�@�@�@�E�l�ԊW�����́{�l�ԗ�

�i�\�[�V�����X�L���͂��ׂĂ�����킷�T�O�j

�@�l�ԊW�w�Ȃł́A�Љ���ɂ����āA�K���Ȑl���𑗂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��߂������܂��B�\�[�V�����X�L��

(Wikipedia)�́A����ȍK���Ȑl���𑗂��Ă������߂ɁA�K�v�ȋZ�\�ł���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B�ł�����A�q�ǂ������l�܂łǂ̎��_�ɂ����Ă��Љ���ɂ����ĕK�v�ȋZ�\�Ƃ��ă\�[�V�����X�L�����ʒu�Â��邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A���w�Z��w�N�ɂ����āA�V��ł��鉽�l���̃O���[�v�ɋ߂Â����q�ǂ����u�i�V�тɁj����āv�ƌ�����A�Ƃ�ڂ����̎q�ǂ���������u��������ɂ����ځv�ƌ�����Ƃ����悤�ȃ��x������n�܂�܂��B����ɁA��b�����Ă����ʂŁA����̊�����āu�ց[�v�u�����Ȃ�ł����v�ƁA���Ȃ��̘b���u�����Ă����v�A���Ȃ��̂��Ƃ��u�Ƃ߂Ă����v�Ƃ������Ƃ�\���X���X�L���ȂǂɂȂ����Ă����܂��B�����āA����ɁA�X�g���X�����܂�����A�{��̊���Ȃǂ����ӂ�Ă����Ƃ��ɁA��������������A�������������K�ɑΏ�����X�g���X�Ώ��⊴��Ώ��Ȃǂɔ��W���Ă����܂��B�ŏI�I�ɂ́A���w�Z���w�N�⒆�w�Z�i�K�ɂ����āA����̋C������z�����A�������Ȃ���A�����̎咣���q�ׂĂ��Ƃ������Ƃ�ʂ��āA����Ƃ̐܂荇�������Ă������Ƃ��ł���l�ԊW�����͂ւƈ���Ă����܂��B�܂��A���߂��Ƃ⑈���Ȃǂ̕�������������́i���f���G�[�V�����j���l�ԊW�����͂̂ЂƂł���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B���w�Z�R�N�����炢���獂�Z�����炢�ɂȂ�ƁA�l�ƌl�̗͂����킹�đ�����ʂݏo���͂ւƐ������Ă����܂��B�v���W�F�N�g��m�o�n��������������A�N�Ƃ�����A�����V�������̂��Y�ݏo���Ă����l�ԗ͂Ƃ��Ċ������Ă����̂ł��B

�@�������A��ʓI�ɂ̓\�[�V�����X�L����y��Ƃ��āA�u�o��v�Ɓu�C�Â��v�̗͂�l�ԊW�����͂�l�ԗ͂��琬����Ă����Ƃ����ӂ��ɗ�������Ă��܂��B���R�A���̍l�����ɏ��������Z��̐l�ԊW�w�Ȃ����r���Ă���̂ł����A�{���̓\�[�V�����X�L���Ƃ��T�O�̒��Ɂu�o��v�Ɓu�C�Â��v�̗́A�l�ԊW�����́{�l�ԗ͂Ƃ������̂��܂܂�Ă���Ɨ�������ق����A�������������Ǝv���܂��B�܂�A��������Ӗ������ŁA�\�[�V�����X�L����y��Ƃ��āu�o��v�Ɓu�C�Â��v�̗́A�l�ԊW�����́{�l�ԗ͂�ςݏグ�Ă����Ƃ������������܂����A���ꂼ��̊Ԃ̐������Ƃ������̂��Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B

�i�S����Ă�u�o��v�Ɓu�C�Â��v�̗́k�G���J�E���^�[���A�E�F�A�l�X�l�j

�@��{�I�ȃ\�[�V�����X�L�����g���Ȃ���l�ԊW�������Ă����ƁA�������琶�܂ꂭ��R�~���j�P�[�V�������t�B�[�h�o�b�N�ƂȂ��Ď����Ɋ҂��Ă��܂��B�����ςݏd�˂Ă������ƂŁA���ȊT�O�Ƃ����Ȉӎ��ƌ�������̂��S�̒��ɂł��������Ă���̂ł��B�����l�Ԃ̘g�g�݂Ƃ����ӂ��ɍl���Ă�����Ă������v���܂��B�l�Ԃ̘g�g�݂̓R�~���j�P�[�V������ϋɓI�Ȋw�K��l�X�Ȍo����ʂ��`������Ă������̂ł��B���̐l�Ԃ̘g�g�݂�S�̂Ȃ����傫���[���Ȃ�Ȃ�قǁA�u�l�̋C�������킩��A�z���ł���́v�܂苤�����Ƃ������̂�����Ă���̂ł��B�S�̐����̃v���Z�X�ł���u�F�m�v�u�s���v�u�]���v�̃X�p�C�����̏o���_�ł���u�F�m�́v�����߂Ă������߂ɂ́A�u�]���v����u�F�m�v�Ɏ��镔���������Ɍ��ꉻ���ċq�ω����邩�Ƃ����Ƃ��낪��ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A���������Ƃӎ��̂܂I��点��̂ł͂Ȃ��A�����Ɍ��t�Ƃ��Ď����̒��Ɏc���Ă����̂��Ƃ������ƂȂ̂ł��B�u�o�����v�Ɓu�C�Â��v�̗͂́A���̓_�ɂ����ďd�v�Ȃ̂ł��B�l�ԊW�Â���̎��Ƃ�ʂ��Ă܂��̐l�X��o�����ɏo��A���Ƃł̊ւ���ʂ��ċN�������S�̕ω��⊴��̕ω��ɂ����Ɂu�C�Â��v�A����������Ɏ����̂��̂ɂ��Ă������Ƃ������Ƃł��B�����āA�Ō�ɂ́A�u�C�Â��v����Đ��������������g�Ɓu�o��v�̂ł��B���̂��Ƃ��\�ɂ��Ă����͂������u�o���v�Ɓu�C�Â��v�̗͂��ƌ�����ł��傤�B

�@���ۂ̎��Ƃɂ����ẮA�g�[�L���O�n�̎��ȊJ���̂��́i�����낭�g�[�L���O�A���[���b�g�g�[�L���O���j�ɂ͂��܂�A�O���[�v�E�G�N�T�T�C�Y�̂قƂ�ǂ́A���́u�o��v�Ɓu�C�Â��v�̗͂��琬������̂ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B��ʓI�ɂ͏��w�Z�R�N�����炢����A�u�F�m�v�͂Ƃ������̂��������͂��߂�ƌ����Ă��܂��B�܂��A�ӂ肩������ł���悤�ɂȂ�܂����A������x�̃t�B�[�h�o�b�N���҂����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�l�ԊW�w�Ȃɂ����āA�q�ǂ������́A�t�B�[�h�o�b�N���҂������Ƃ�ʂ��āu�C�Â��v��ςݏd�˂Ă����܂��B���̐ςݏd�˂��A�q�ǂ������̎��ȊT�O�E���Ȉӎ�����āA�l�Ԃ̘g�g�݂��L���Ă����̂ł��B�܂�A�S������Ă����̂ł��B

�i�l�ԊW�����́{�l�ԗ͂�����āA������ʂ�����j

�@�l�ԊW�����͂Ɛl�ԗ͂���Ă邱�Ƃ��l�ԊW�w�Ȃ̃S�[���ł��B�l�ԊW�w�Ȃɂ����āA�l�ԊW�����͂�g�ɂ��Ă������߂̃A�C�e���̓��[���v���C���O�ɂȂ�܂��B�u�F�m�v�u�s���v�u�]���v�̐l�Ԃ̐����̃v���Z�X�Ƃ��������Ō����A�u�s���v����͂��������Ă��������ɂ�����܂��B

�@�l�ԊW�����͂���Ă郍�[���v���C���O�ɂ����{�v�z�́A�A�T�[�e�B�u�l�X(Wikipedia)�ł��B�|�Q�l�����\�F�u�ĕP�v�ƃA�T�[�V�����i�Z�挤���J��HP�j�|�@�A�T�[�e�B�u�l�X�́A�������ɂ��āA����̂��Ƃ�z�����A�����̎咣������Ƃ������Ƃł����A���̎��Ɂu�܂荇��������v�Ƃ������Ƃ��K���K�v�ƂȂ��Ă��܂��B�܂�A�������������ɂł���Win��Win�̎v�z�ł���A���݂��̐l�����ɂł�����̂ł���A�܂荇�������邱�Ƃɂ���đ�����ʂ����҂ł������ł͂Ȃ��A���݂��̐M���W���\�z���A�[�߂邱�Ƃ��ł�����̂Ȃ̂ł��B�ł�����A�A�T�[�e�B�u�l�X�Ƃ������̂́A�P�Ȃ�Z�@�ɂƂǂ܂炸�ɁA�l�Ԃ̎v�z�ƍs�����K�肷�邠��l�Ƃ������ƂɊւ���Ă���̂ł��B�l�Ԃ̂���l�́A�傫�������āu�U���I�v�u��g�I�v�u�A�T�[�e�B�u�l�X�v�Ƃ����O�̂���l�ɕ����邱�Ƃ��ł��܂����A�u�U���I�v���u��g�I�v�́w�ˑ��I�x�A�u�A�T�[�e�B�u�l�X�v�́w��̓I�x�ł���ƌ����܂��B

�@�u�o��v�Ɓu�C�Â��v�̗͂ŐS����āA�l�ԊW�����͂ɂ���Ď���Ƃ̐M���W��z���Ă����̂ł��B����ɁA���̂悤�ɂ��Ĕ|��ꂽ�͂́A�L�����A�ɂ�����w�тƕ����āA�����I�Ȑl�ԗ͂Ƃ��Ă�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̐l�ԗ͂��V�����Љ��z���A�������W�\�Ȑ��E�������Ă����܂��B�i�Q�l�F�������W�����|���ȏ�HP���j

�l�ԊW�w�ȁ@�P�Q�̃^�[�Q�b�g�X�L��

�@�E�����掵���w�Z��l�ԊW�w�Ȃł͂P�Q�̎q�ǂ��ɂ����������͂��^�[�Q�b�g�X�L���ƌĂ�ł��܂��B��ЂƂ̎��Ƃɂ͕K���^�[�Q�b�g�X�L����ݒ肵�Ă��܂��B

���ȐM���������̒�����Z���𐳂������f���A�����̂��Ƃ��e��邱�Ƃ��ł���@

������������̋C������s����z�����邱�Ƃ��ł���@

���ȊǗ��́������̐������A�����̖ڕW�̂��ƂɃR���g���[�����邱�Ƃ��ł���@

�ΐl�W���܂��̐l�ƓK�ȊW��z�����Ƃ��ł���@

���E�ݒ聨�����Ƒ��l�̊ԂɓK�ȋ�����u���A�����炵����\���A����d�ł���@

�R�~���j�P�[�V�����́����낢��Ȑl�ƓK�ɑΘb�ł��A�n���͂��ł���R�~���j�P�[�V�������g����@

�X�g���X�Ώ����X�g���X�ɑ��ēK�ȃR���g���[�����ł��A����ɃX�g���X���y�����邱�Ƃ��ł���@

����Ώ�����т�{���߂��݂ȂǁA�����̒��ł킫�N���������ׂĂ̊����F�߂邱�Ƃ��ł��A�����̊���ɑ��āA�K�ȃR���g���[�������邱�Ƃ��ł���@

���f�Ɩ��������g�̂܂��ɋN�������Ƃ�A�������g�̉ۑ�ɑ��āA���炪�l���A���g�ނ��Ƃ��ł���@

�n���I�v�l�����������g���Ƃ�A�s���������炷�l�X�Ȍ��ʂɂ��đz�����邱�Ƃ��ł���@

�ᔻ�I�v�l����������荞����A����̌o�����q�ϓI�ɕ��͂��邱�Ƃ��ł���@

��p�́��܂�肩��̏���ϋɓI�Ɏ�����A�����̑n����������Ɋ��p�ł���@����

�������掵���w�Z��̂P�Q�̃^�[�Q�b�g�X�L���́A�v�g�n�i���E�ی��@�ցj�����Ă���P�O�̃��C�t�X�L�������Ƃɂ����Ă��܂��B

�@�Q�l�@�P�O�̃��C�t�X�L���ɂ��ẮA�f�d�m�j�h�o�n�k�h�s�`�m�@�Ƃ����T�C�g�́ihttp://www.genkipolitan.com/life/skills.html�j�Ƃ����y�[�W�ɏڂ����������Ă���Ă��܂��̂ŁA�ǂ����ǂ�ł݂ĉ������B

�l�ԊW�w�Ȃ̂R����

�@�@�@�E���@��@��

�@�@�@�@�E�e�@�[�@�}�@��

�@�@�@�@�E�N�@���@�X�@��

�@�l�ԊW�w�Ȃ́A�@���퐫�A�A�e�[�}���A�B�N���X���@�̂R�̑��ʂ�����Ă��܂��B

�@�@�@�����掵���w�Z�Q�S�������{�v���O�����i�Q�O�O�V�`�Q�O�O�X�j

�@�����掵���w�Z�̐l�ԊW�w�Ȃ́A�w�Z�Ŏ��{����K�C�_���X�J���L�������ł��B�u�K�C�_���X�J���L�������́C���ׂĂ̎������k�̊�b�I���C�t�X�L���̔��B��ړI�Ƃ��C���I���v��I�ɁC�������k�̃��C�t�X�L�����琬����C�J���I�E�\�h�I�ȋ��犈���ł�B�v�Ɠ������ȑ�w�����A���{���k�w���w���̔������r���́A�u�K�C�_���X�J���L�������̍L��v�ɂ����ďq�ׂĂ����܂��B

�@�K�C�_���X�J���L�������͊w�Z�ɂ����ēW�J�������Ƃł��̂ŁA�q�ǂ������̔��B�i�K���l�������n�����⏇���������������̂łȂ���Ȃ�܂���B�����掵���w�Z��l�ԊW�w�Ȃ́u���������^�C���v�i�c�t���E���w�Z�j�A�uHRS�v�i���w�Z�j�́A�P�P�N�Ԃ̎q�ǂ��̐����ɉ������J���L�������E�v���O�������߂����Ă��܂��B����ɁA�����掵���w�Z�́uHRS�v�́A�q�ǂ������̊w�Z�����Ɋ�������A���Ȋw�K����ʊ����⓹���̎��Ԃ���I�Ȋw�K�̎��ԂƂƂ��ɁA�q�ǂ������̐����Ɋ�^���邽�߂ɁA�l�ԊW�w�Ȃ̓��e�ɂR�̑��ʂ��������Ă��܂��B���ꂪ�A�@���퐫�A�A�e�[�}���A�B�N���X���Ȃ̂��B

�i���퐫�Ƃ́j

�@�w�Z��n���ƒ�ɂ����āA�q�ǂ������������Ă���l�X�Ƃ̊W���ɁA���ʓI�ȑ��ʂ��������Ƃł���Ƃ������Ƃł��B����́A��Ɏ��ȊJ�����s���g�[�L���O�n�̎��Ɓi�w�킽���̂��Ⴊ�����x�@�w��������g�[�L���O�x�@�w���������̗ǂ��Ƃ���C���^�r���[�x���j�Ȃ�܂��B�g�[�L���O�n�̎��Ƃ́A�܂��A�������g�̂��Ƃ���邽�߂ɁA�������g�̂��Ƃ����ꉻ���Ȃ���Ȃ�܂���B���ꉻ����i�K�ŁA���ӎ��̕������ӎ�������A���Ȃ��݂̉������́A�V���Ɉӎ����E���ꉻ���ꂽ���̂������܂��B����́A�l�ɂ���č�������܂����A�q�ǂ������̂����낪�J���ꂽ��Ԃł������قǁA�V���Ȏ��ȔF����������Ă������̂ł��B�t�ɁA���ȍm�芴���Ⴍ�A�������g�̂��Ƃ���悤�Ƃ���x�N�g���������q�ǂ��́A�ӎ�������Ă��邱�Ƃ�����o�����Ƃ͂��܂���B�ł�����A�O���[�v��ǂƂ����ЂƂ̘g�g�݂̒��ŁA���݂����o���������Ƃ̈Ӗ�������̂ł��B�����āA���̂悤�Ȏ��ȊJ���͎q�ǂ������̒��ɐV���ȁu�C�Â��v�������o�����Ƃ��ł��܂��B���Ԃ̒m��Ȃ�����������m�邱�Ƃ̂�낱�т�A�����̘g�g�݂ɂ͂Ȃ������l�����ɂӂ�邱�ƂŁA�l�ԂƂ��Ă̘g���Ђ낪���Ă����̂ł��B����ɁA���̂����ɑ���̘b���w�����x�Ƃ����X�L����g�ɂ��Ă����A���ȊJ���̑�����ʂƂ������̂��A�i�i���܂��Ă������Ƃł��傤�B

�@���̂悤�ɂ��āA�q�ǂ������̐l�ԂƂ��Ă̘g���Ђ낪��A�����낪����Ă���A���ȍm�芴�̒Ⴓ���琶���Ă���u�U�����v��u��g���v�Ƃ������̂��A���X�Ɏ�܂��Ă��܂��B�i�Q�l�F�u��̓I�Ȃ���l�ƈˑ��I�Ȃ���l�v���쌧����HP�j�܂�A�s�o�Z�₢���߂̌����ƂȂ�悤�ȗv�f�Ƃ������̂��A���X�ɂȂ��Ȃ��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��B���̂悤�Ȍ��ʂ́A�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃ��ׂĂɓn���Č����邱�Ƃł��B����́A�Q���̌��^�̊w�K�ɂ����Ă̕K�{���ڂƂ��āA���Ƃ̏I���ɂ͕K���u�ӂ肩����v�k���ꉻ�l�Ɓu�V�F�A�����O�i�킩�������j�v�k���L���l���s������ł��B�����̍�Ƃ�ʂ��āA�ǂ������̎��ȊJ�����s���A������ɂ���u�X���X�L���v���{���܂��B�����Ď������厖�ɂ���Ă��邱�ƂɋC�Â����q�ǂ������́A�܂��A����ɑ����厖�ɂ���Ǝv����悤�ɂȂ�̂ł��B���̂悤�ȃv���Z�X��ʂ��āA�q�ǂ������ЂƂ��l���A��������J�����Ƃ���p���₠��l�Ƃ������̂�g�ɂ��Ă����܂��B�����낪�J���A��芈���Ɏq�ǂ������̎咣���Ȃ���A���ꂪ�u�܂荇��������v�Ƃ����̈�ɒB���Ă��܂��B�܂荇�������Ȃ���A�V���Ȃ��Ƃ֎��g��ł������ƂŁA����́A������ʂƂ������̂ɂȂ����Ă����̂ł��B������ʂ��ł���l�ԊW�́A�l�X�Ȃ��ƂɐV��������ݏo�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����܂��B

�i�e�[�}���Ƃ́j

�@�l�ԊW�w�Ȃ́A�q�ǂ������ǂ����̐l�ԊW��ǍD�ɂ��Ă������߂̎��Ƃł��B�l�ԊW���ǍD�ȏ�ԂɂȂ��Ă������߂ɂ́A�ǍD�ɂȂ��Ă������߂̎藧�Ăł���u�R�~�j�P�[�V�����v�ɂ��Ă̗�����[�߂邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă���̂ł��B�����āA����ɂ��߂Ă����A�u�R�~���j�P�[�V�����v�̂��ƂɂȂ�l�Ԃ́u�������v��u���ȕ\���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���퐫�̂Ƃ���ŏq�ׂ��l�Ԃ̘g�g�݂̌`���ɂ��Ă̗����ɂӂݍ��ނ��Ƃ��A�K�v�ƂȂ��Ă���̂ł�.�B�����ŁA�����̎��Ƃ���̃p�b�P�[�W�Ƃ��Ă܂Ƃ߁A�e�[�}�����������܂��B�ꍇ�ɂ���ẮA�����̃��[�e�[�V������g��ōs�����Ƃ�����܂��B���w��N���̈�w���ɂ́A��b�I�ȃR�~���j�P�[�V�����Ɋւ����́B��w���ɂ̓X�g���X�}�l�W�����g����A�A�T�[�V�������o�ă��f���G�[�V�����ցB��N����w���ɂ͔��W�I�ȃR�~���j�P�[�V��������A�T�[�V�����ƃ��f���G�[�V�����ւȂ��ł����A��w���ɂ͊���Ώ��ւƂȂ��Ă����܂��B�O�N���ɂ����ẮA��w���ɋ��E�ݒ���A�����ē�w���ɂ̓��t���[�~���O���܂߂����ȊǗ��ւƐi��ł����܂��B��N���̊�b�I�R�~���j�P�[�V�����Ɏn�܂�A�O�N���̎��ȊǗ��܂ł̃e�[�}�܂��āA�l�̗͂Ƃ��Ă̊������߂����Ă��܂��B�ׂ����e�[�}�ݒ�����Ă����ƁA���͈�̃p�b�P�[�W�ɂ����ẮA�A�T�[�V�����ɂȂ��Ă����Ă���Ƃ������Ƃ��A�d�v�ȃ|�C���g�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�O�N�Ԃ̃v���Z�X��ʂ��āA�A�T�[�e�B�u�Ȃ���l�̐l�Ԍ`�����߂����Ă���̂ł��B

�i�N���X���Ƃ́j

�@�����̎��Ԃɂ����鉿�l���ڂ��A�w�Z����̑S�̈�ɂ����ĐZ����������ׂ����l�ςł���̂Ɠ����悤�ɁA�l�ԊW�w�Ȃł̊w�т́A���Ȏ��ƁE���ʊ����E�����̎��ԁE�����I�Ȋw�K�̎��Ԃ��͂��߁A�w�Z����̑S�̈�ɂ����Ċ�������Ȃ���Ȃ�܂��A���ׂĂ̗̈�ł̊w�т��l�ԊW�w�Ȃ̊w�тɂȂ����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���ꂪ���z�̍l���Ȃ̂ł����A���ۂ́A�l�ԊW�w�Ȃł̂���l�Ɠ�������l�ŋ��������Ȏ��ƂɗՂނ��Ƃ́A�Ȃ��Ȃ�����ۑ�ł͂���܂��B����́A�l�ԊW�w�Ȃ��t�@�V�e�[�V�����ł���̂ɑ��A�����掵���w�Z�ɂ����Ă����Ȏ��ƂƂȂ�Ɓu��������v�����p������Ƃ��đ��݂��Ă��邩��ł��B�������A�W�N�ȏ���l�ԊW�w�Ȃ����{������ƁA���\���R�Ƀt�@�V���e�[�V�����I�ȋ����@�Ƃ������̂����������炾�Ŋo���Ă��܂��Ă���P�[�X������܂��B�������A�����w�Z�̏h���Ƃ��āA�����̈ٓ��Ƃ������̂��Ă܂��܂��̂ŁA��ɖ��N�ꂩ��Ƃ������o���ے肷�邱�Ƃ��ł��܂���B

�@�{���́A����������̂ǂ̋ǖʂɂ����Ă��t�@�V���e�[�V�����̎p���������Ă����ׂ��ł����A����O�i�A�����ނƂ����悤�Ȃ��Ƃ��J��Ԃ��Ȃ���A������e�̐ςݏd�˂����Ă���킯�ł��B�����������Ƃ�����A�����Đl�ԊW�w�Ȃɂ����ẮA���ɍs�����܂ޓ��ʊ�������I�Ȋw�K�ƃ����N�������Ă��܂��B���Ȍ������ł����A�u�����ɖ��X�L���v�Ƃ������Ƃł��B�{���Ȃ璆�w�Z�ł͎O�N�Ԃ̐ςݏd�˂�ʂ��āA����������g��ł����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A���w�Z�̂R�N�ԂƂ������̂́A�{���ɒZ���A���ꂼ��̎��������s�����邱�Ƃ��o���Ȃ��ꔭ�����I�ȑ��ʂ������Ă��܂��B�ł�����l�X�Ȃ��̂ƃ����N�����������e�Ƃ������̂�l�ԊW�w�ȂŎ��g��ł���̂ł��B�Ⴆ�Ώh���̎�g�ɂ����Ďq�ǂ��������������g�̉ۑ���o�������N���X�~�[�e�B���O�Ƀ����N�����āA��N���̈�w�����u����ȂƂ��ǂ������H�v�A��N���̎O�w���ɂ��u�N���X�~�[�e�B���O�E�V�~�����[�V�����v�Ȃǂ����{���Ă��܂��B�̈���̑O�ɂ́A�u�������t�����h�p�[�N�v���A�i�H�I���������������O�N�̓�w���ɂ́A�u���̃X�g���X�Ώ��@�v�Ȃǂ����{���Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�����掵���w�Z�ł́A�l�ԊW�w�Ȃ��@���퐫�A�A�e�[�}���A�B�N���X���Ƃ����Ӗ��Â������Ȃ�����{���Ă���̂ł����A���ۂɂ́A�������u��ɂ́E�E�E�v�Ƃ������ƂŁA���i�ɋ�ʂ���K�v�͂���܂���B�R�̑��ʂ����ꂼ��W�������A���ꂼ��̗v�f�����ݍ����Ă���Ƃ����Ƃ��낪���ۂȂ̂ł�����B�����A�����Ǝq�ǂ������w�т����L����ɂ�����A���ꂼ��̎��Ƃւ̈Ӗ��Â��Ƃ������̂��A�w�т�[�߂��ɂ����ďd�v�ł���Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂����܂���B

������w���҂ɋ��߂�����@�@�@�@

�@ �E�q�ǂ��������z�[���h�����

�@�E�q�ǂ������ǂ����̊W����[���������

�@�E�q�ǂ������ɋC�Â��������N������

�@�E�q�ǂ������̋C�Â��ɋC�Â���

�@�E�q�ǂ������։���i�x���j�����

�@�E�q�ǂ������̒��ŋN���������Ƃ��Ƃ肠�����

�@�E���ƂŃr���h�A�b�v���ꂽ�C�Â����ɂ����

�@

�@�����掵���w�Z�̏ꍇ�A�l�ԊW�w�Ȃł̋����̂���l���A���Ȏ��Ƃ�k�w���A�����͕s�o�Z�����ւ̎x���̗̈�ւƏ��X�ɍL�����Ă����܂����B�l�Ԃ̐S�̐����́A�u�F�m�v���u�s���v���u�]���v�̃X�p�C�����Ő����������Ă����܂��B�����̂R�̃R�A�i�j�j����ł��Œ�ϔO�Ȃǂɂ���Ėڋl�܂肷�邱�ƂȂ��A�ς݂������Ă������Ƃ������l�Ԃ̐����Ȃ̂ł��B���܂ꂽ�Ƃ��͒N������Έˑ��̏�Ԃɂ���A����̐l�Ԃ̕ی�ƈ���ƓK�ȃt�B�[�h�o�b�N�ɂ��A�u�ˑ��I�Ȃ���l�v����u��̓I�Ȃ���l�v�ւƈ���Ă����܂��B�`������̂X�N�ԂƂ������̂́A�܂��ɂ��̕ϗe����v���Z�X�̂X�N�ԂłȂ���Ȃ�܂���B�v����ɁA�͂��߂͒N��������ۂł���S���A�Ȃ��݂̂���S�Ɉ�ĂĂ����Ƃ������ƂȂ̂ł��B�Ȃ��݂̂���S�́A�l�ԂƂ��Ă̎����𑣂��A��������͂����Ȃ��邱�Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��݂̂���S�́A�������g�������ƌ��߁A�����̖ڕW�Ɩڂ̑O�̉ۑ�����邱�Ƃ��ł��܂��B�����āA�����̉ۑ��B���ł������ǂ��Ƃ������Ƃɋq�ϓI�ȕ]�����ł���̂ł��B

�@�悭������u���ȍm�芴�v�Ƃ��u��������v�Ƃ��u���Ȍ��͊��v�Ƃ��u���ȗL�p���v�Ƃ��́A���ׂĂ��̂Ȃ��݂̂���S����o�Ă��邠��l�Ȃ̂ł��B�ł�����A���猻��́A���ڂ�����I�ɋ������肷�邱�Ƃ́A�q�ϓI�ɂ́A���̍��ڂ��q�ǂ������ɉ������u�m���v�Ɓu����l�v�Ƃ̊Ԃɂǂ����悤���Ȃ������������Ă��܂����ƂɂȂ�̂ł��B�ł�����A�����́A�q�ǂ������̐S����N���ł������s�����A�S�̂Ȃ��݂ւƂȂ����Ă����悤�ɁA�t�B�[�h�o�b�N���҂��Ă����̂ł��B�܂�A�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃɂ����ẮA�q�ǂ������̂Ԃ₫��A������Ƃ����s����s�ׂɒ������Ȃ���i�߂Ă��̂ł��B���̂��߂ɁA�l�ԊW�w�Ȃɂ����ẮA���̂悤�ȋ����̋�̓I�ȗ͂��K�v�Ȃ��Ă��܂��B

1)�q�ǂ��������z�[���h����

�@�l�ԊW�w�Ȃł́A���ׂĂ̎q�ǂ��������̂���l���o���_�Ƃ��āA���ƂɎQ�����Ă��܂��B�l�ԊW�w�Ȃ�ʂ��đ̌����ꂽ�q�ǂ��̎p�́A��̓I�Ȏp�ł���A�ˑ��I�Ȏp����A�����͂��̂���l���~�߁A�q�ǂ������ɕԂ��Ă����i�t�B�[�h�o�b�N�j��Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɂ́A�q�ǂ���l�ЂƂ���~�߂A�q�ǂ������S�����ݍ���ł������Ɓi�q�ǂ����z�[���h����j���K�v�ɂȂ�܂��B

�@�u�q�ǂ����z�[���h����v�Ƃ����T�O�́A�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃɂ����Ĕ��ɑ�ȊT�O�ł��B�P���Ԃ̐l�ԊW�w�Ȃ̂͂��܂肩�炨���܂ŁA�ѓO����Ȃ�������Ȃ��T�O�Ȃ̂ł��B�܂�A���́u�q�ǂ����z�[���h����v�Ƃ������ڂ��A��Ԃ͂��߂ɂ������Ă���̂́A�l�ԊW�w�Ȃ̑��i�K�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A��ԑ�ł���A���ƒ���т��Ă����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̗͂Ƃ��āA�Ƃ����Ӗ������邩��Ȃ̂ł��B

�@�z�[���h(hold)�Ƃ����p��́A�u���ށv�Ƃ��u�������߂�v�Ƃ������Ӗ�����{��ɂ��Ă͂߂邱�Ƃ��ł��܂����A�܂��ɁA���̈Ӗ��̂Ƃ���ɁA�u�q�ǂ��i�̐S�j�����ށv�u�q�ǂ���������߂�i�悤�Ɏ~�߂āA�t�B�[�h�o�b�N���҂��j�v�Ƃ������Ƃ�\���Ă��܂��B

�@�܂�A�P�j�ȉ��ɂ������Ă���U�̗́i�E�q�ǂ������ǂ����̊W����[��������́E�q�ǂ������̋C�Â��������N�����́E�q�ǂ������̋C�Â��ɋC�Â��́E�q�ǂ����։���i�x���j����́E�q�ǂ������̒��ŋN���������Ƃ��Ƃ肠����́E���ƂŃr���A�b�v���ꂽ�C�Â����ɂ���́j���������ʁA�����̒��ɔ�����Ă����͂ł���ƌ����܂��B�����̂U�̗͂�l�ԊW�w�ȂŔ������Ă������Ƃ�ʂ��āA�q�ǂ�������l�ЂƂ肪��������u�����͑�ɂ���Ă���v�Ɗ�����̂ł��B���́u�����͑����Ă���v�Ɗ����邱�Ƃ���ł��B�u�����͑�ɂ���Ă���v�Ɗ����邱�Ƃ��ł���A�q�ǂ������͎��R�Ɏ������g���J���Ă����܂��B�������g���J���Ă����A�������g�̂��Ƃ�f���ɕ\�����A�l�����咣���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�̂ł��B�q�ǂ�������l�ЂƂ肪�A�����̂��Ƃ�f���ɕ\���ł���A�q�ǂ������ǂ����̒��Łu�����Ȑl������Ȃ��v�Ƃ������l��������邱�Ƃ��ł���f�n���ł��܂��B�����āA�����̍l����f���Ɏ咣���邱�Ƃ��ł���A����Ɛ܂荇�������Ă������Ƃ���͂��N�łĂ���̂ł��B�q�ǂ��̕ω��͂܂��܂��ŁA���̎��Ƃł��̂悤�ɐS���J���Ă����̂ł͂���܂���B�����̂��̎p���A�q�ǂ������ւ̃��f���ƂȂ�A��l����l�ɁA��l�l�l�ɁA�l�l�����l�ւƂ����L����������Ă����܂��B�����āA�Ō�ɂ͂��ׂĂ̎q�ǂ������u�S���J���v���Ƃւ̃n�[�h�����z���Ă����̂ł��B

�@���ׂĂ̎q�ǂ������ɁA���̂悤�Ȃ���l�������ł���̂͋��������ł��B�u�q�ǂ��z�[���h����v�Ƃ������Ƃ́A�q�ǂ��ɉ���������̂ł��Ȃ��A�q�ǂ����R���g���[������̂Ƃ͖����Ȃ̂ł��B�u�q�ǂ����z�[���h����v�Ƃ́A�q�ǂ��̐S���J���A�q�ǂ̐l�ԂƂ��Ă̗͂������Ă������ƂȂ̂ł��B

2)�q�ǂ��ǂ����̊W���ƃ��[��������

�@�q�ǂ��������g���X���[�Y�ɐS���J���Ă������߂ɁA���Ƃ̖`���ɂ�����q�ǂ��Ƌ�����q�ǂ��ǂ����̊W�Â����E�H�[�~���O�A�b�v�i�A�C�X�u���[�L���O�j���ɂ����B����ɁA���S���ĐS���J�����߂ɂ́A�q�ǂ������ǂ����̒��ɁA���݂����~�߂���W�ɂ���A���S���Ď������g���o���郋�[���̑��݂��K�v�ƂȂ�̂ł��B

�@�P�j�̍��ڂɂāu�q�ǂ����z�[���h����v�Ƃ����T�O�ɂ��ďq�ׂ܂������A���́u�q�ǂ��ǂ����̊W���ƃ��[��������v�Ƃ������ڂ́A�P�j�̍��ڂ̎��ɂ���d�v�ȍ��ڂɂȂ�܂��B�l�ԊW�w�Ȃ̂悤�Ȑl�ԊW�Â���̎��Ƃ́A�l�ԊW�w�Ȃ��܂߂�����ے��̒��ɂ�����ƂƂ������̂̃��C���i�b�v�Ō���Ɓu���ʂȂ��́v�ł���u��ʓI�Ȃ��́v�ł�����̂ł��B����́A�ǂ��������Ƃ��ƌ����܂��ƁA�l�ԊW�w�Ȃ́A���̋��ȂƔ�ׂ�ƍ��{�I�ɐl�Ԃ̂���l����ɂ��Ă���Ƃ����Ӗ��ŁA���ׂċ��Ȃ̍����ɂ����镔�����������ƂɂȂ�܂��B�Ⴆ�A���Ȏ��Ƃ̍Œ��ɁA�搶�̎��Ɠ��e�������ł��Ă��Ȃ��Ƃ��ɁA���������A�q�ǂ������͎�������܂��B���̎��������Ƃ������Ƃ̓R�~���j�P�[�V�����͂̂ЂƂ̌���ł���킯�ł��B���������Ƃ������Ƃ́A�����̗�����F�m���A�^��Ɏv���Ƃ����i�K���o�āA�����������ł���悤�Ɏ����̋^��_��I�m�ɏq�ׂȂ���Ȃ�܂���B����ɁA���₾���łȂ��A�킩��Ȃ����Ɂu�Ԃ₭�v�Ƃ����s�ׂ��d�v�ɂȂ��Ă��܂��B�u�Ԃ₫�v�͗���������^��Ɋ������肷�邱�ƂɊւ��Ȃ��A�q�ǂ����g�̋C�Â������ƂȂ��ďo�����̂ł��B�ł�����A�q�ǂ��͎����́u�Ԃ₫�v�ɑ��āA�����̃t�B�[�h�o�b�N�����߂Ă��܂���B�������A��X�����ɂƂ��Ďq�ǂ��́u�Ԃ₫�v�́A���Ƃ�[�߂Ă�����ő傢�ɏ�����܂��B�����u�Ԃ₫�v�Ƃ������̂́A�q�ǂ������̋��Ȏ��ƂɂƂ��Č��������Ƃ̂łȂ��A�C�e���ł���A���ƎQ���ւ̃X�L���Ȃ̂ł��B���̂悤�ȗ͂��W���I�ɗ{���Ă����Ƃ����Ӗ��ŁA�l�ԊW�w�Ȃ́u���ʂȂ��́v�ł���܂����A������q�ǂ��������S���J���ĎQ�����A�S�n�悢�C���ɂЂ����Ƃ����Ӗ��ł��u���ʂȂ��́v���ƌ����܂��B

�@����A�l�ԊW�w�Ȃ������Ɂu���ʂȂ��́v�ł������Ƃ��Ă��A����̓��ۂ̒��ɑg�ݍ��܂ꂽ���Ƃł���Ƃ������ʂ������Ă��܂��B�܂�A�w���̕��͋C��A�q�ǂ��ǂ����̊W���A���邢�͎q�ǂ��Ƌ����̊W�������̂܂ܔ��f���Ă���u��ʓI�ȁv���Ƃł�����̂ł��B�Ⴆ�A�قƂ�ǂ̎��Ƃɂ����āA�q�ǂ������͏W���ł����ɁA����Ȃǂ̑����w���ł������Ƃ��܂��B���̂悤�Ȋw���ɂ����ẮA�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃɂ����Ă��A�q�ǂ������͏W���ł����ɁA����Ȃǂ̑����p�Ƃ������̂�\�����Ƃł��傤�B�x�ݎ��ԂɎq���ǂ����̃g���u�����������Ƃ��܂��B����ƁA�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃ̖`���ɂ����āA��������������܂Q�����Ă���q�ǂ������邩������Ȃ��ł����A���Ƃ̍Œ��ɃP���J���͂��߂�q�ǂ����o�Ă��邩������܂���B

�@���̂悤�ɁA�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃ́A�������痣�ꂽ���z��Ԃł���ƂƂ��ɁA�������f����������Ԃł�����̂ł��B�����ɁA�u�q�ǂ��ǂ����̊W���ƃ��[��������v�K�v�����o�Ă���̂ł��B���́u����v�̈Ӗ��ł����A���߂�����肠���邢�����A�č\�z����Ƃ����\���̂ق��������Ă��邩������܂���B

�@�����ŕK�v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�u��Â���v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Ƃ̓��e�ɂ��̂ł����A�q�ǂ������̓��퐶�������̂܂������ނ̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ����������퐶������G�b�Z���X�������o����悤�ɁA�u��v�������Ă����̂ł��B�܂�A���Ƃ̏��߂ɍs���E�H�[�~���O�A�b�v��A�C�X�u���[�L���O�Ȃǂ́A���퐶���Ɛl�ԊW�w�Ȃ���������ƕ��ʂ��A�l�ԊW�w�Ȃ̐��E�ւƓ����Ă������߂ɁA���ɏd�v�ȓ�����ɂȂ��Ă���̂ł��B����Ɠ����ɁA�q�ǂ��ǂ����̊W�Ǝq�ǂ��Ƌ����̊W�����A�l�ԊW�w�ȂɃt�B�b�g����悤�Ȃ��̂ւƕϊ����Ă����̂ł��B�l�ԊW�w�ȂɃt�B�b�g�����̂Ƃ́A���S���Ď��ȊJ�����ł��镵�͋C�ւ̕ϊ��ł��B�S�n�悢���ȊJ�����ł��邽�߂̘g�g�݂ƃ��[���Â���ł��B���̂��߂ɋ����́A�e���V�������グ�ėՂނ��Ƃ����ł��傤���A���[���v���C���O�̖ɂȂ肫��A��_���@�ׂɉ����邱�Ƃ��K�v�ł傤�B�����āA����ɕK�v�Ȉߑ���O�b�Y���������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B�ȒP�Ɍ����ƁA�q�ǂ�������l�ԊW�w�Ȃ̐��E�Ɉ������荞��ł��܂����߂ɁA�q�ǂ��ǂ����̊W���ƃ��[�����č\�z����̂ł��B

�@�悭�����邱�Ƃ̒��̂ЂƂɁu�r��Ă���w�Z��A�w���Ŏ��{���邱�Ƃ��ł���ł��傤���B�v�Ƃ������̂�����܂��B���̓����́A�u�ꍇ�ɂ���Ă͂ł��܂����A�ꍇ����Ă͔��Ɋ댯�Ȃ��̂ƂȂ�ł��傤�B�v�Ƃ������Ƃł��B�܂�A�q�ǂ�������l�ԊW�w�Ȃ̐��E�Ɉ������荞�ނ��Ƃ��ł���Ή\�ł����A�����łȂ���Εs�\�Ƃ������ƂȂ̂ł��B��ʓI�ɂ́u�r�ꂽ�v�w�Z��w���ł͗͂ɂ��l�ԊW���x�z���Ă���P�[�X�������킯�ł��B�l�ԊW�w�Ȃ̊�{�́A�Œ���A��l�ЂƂ�̊W�����C�[�u���ł���Ƃ������Ƃ��v������܂��B�����łȂ���A�q�ǂ������͎��Ƃ̒��ŁA���ȊJ���ɑ���U���ɂ��S�I�O������P�[�X���p�����܂����A���������U��������āA�����Ď��Ȃɕ�������Ƃ����I�������Ă��܂�����ł��B�������A���Ɂu�r��Ă���w�Z�ł����Ă��A��������v���A�w�Z�Ƃ��Ď��g�ނ��Ƃ��ł���A���{�͉\�ł��B���������̌l�I�Ȏ�g�ŏI����Ă��܂��A���Ƃ̌n������p���������������邱�Ƃ͕s�\�ł��B�O�N�v�悭�炢�ŁA���H��ςݏd�˂Ȃ���A�v���O�����⋳�ނɌ����������Ȃ���C�����Ă������ƂŁA���A���̊w�Z��w�N�ɂ��������̂ɂȂ��Ă����܂��B��N�ڂ͂���ǂ��v�������邩������܂��A�l�ԊW�w�Ȃ����{����ϓ_�ŁA�q�ǂ��⋳���̊ւ����č\�z���Ă������ƂŁA��N�ځA�O�N�ڂƖڂɌ����Đ��ʂ�������Ă���̂͂Ȃ��ł��傤���B���Ȃ킿�A�l�ԊW�w�Ȃ̎��{��ʂ��āA�w�Z�ɂ����邷�ׂĂ̐l�֊W���č\�z���邱�ƂŁA���X�ɂł͂���܂����A�u�r��v�����܂��Ă���̂ł��B

�@����͂Ȃ��ł��傤���B������U��������A�ߓx�Ɏ�g�ɂȂ��Ă��܂��l�Ԃ̂���l�́A�l�Ԃ̐S����������Ă��Ȃ�������A�������Ă��Ȃ����猻��Ă��邠��l�����炷.�B���̍U���I�ł��������g�I�ł�������Ƃ����ˑ��I�Ȃ���l�Ƃ������̂��A�l�֊W�w�Ȃ̎��{��ʂ��āA�S�̂Ȃ��݂����������̓I�Ȃ���l�ւƐ��������Ă����̂��B���������ȊJ���ł�����S�����l�ԊW�ƁA�܂��̎q�ǂ������⋳������҂��Ă���t�B�[�h�o�b�N�ɂ��A�S���������������Ă����̂ł��B���̑������A�u�q�ǂ��ǂ����̊W���ƃ��[��������v�Ƃ������Ƃł���ƌ����܂��B

3)�q�ǂ������ɋC�Â��������N����

�@���Ƃ̒��ɑg�ݍ��l�X�ȁu�������v�ɂ��A�q�ǂ������͍��̎����̍s���₠��l�ɋC�Â��Ă����܂��B����ɁA�܂��̒��Ԃ̍s���₠��l��A�܂�肩��Ԃ��Ă���t�B�[�h�o�b�N�ɂ��A�C�Â��͐[�܂�A�q�ǂ������̕ϗe�̂��������ƂȂ��Ă����̂ł��B���̂悤�ȋC�Â��������N�������Ƃ̂ł�����Ƃł���K�v������܂��B

�@�E�H�[�~���O�A�b�v��A�C�X�u���[�L���O���o�āA���悢��A���Ƃ̖{��ւƓ����Ă��܂��B���Ƃ̂͂��߂��C���X�g���N�V����(Yahoo����)�ɂ����āA�˂炢�����L������A���Ƃ̎菇��[�����q�ǂ������ɒ��Ă����̂ł����A���Ƃ����܂������������Ȃ����́A�q�ǂ������ɗl�X�ȁu�C�Â��v��[���u�C�Â��v�������ɋN�������Ă������������Ƃɂ������Ă��܂��B�q�ǂ������́u�C�Â��v���A�q�ǂ��������g�����ꉻ���A�܂��Ɓu�C�Â��v�����L���Ă����v���Z�X��ʂ��āA�q�ǂ������̒��Ɂu�F�m�v�Ƃ��Ă��܂�ς���Ă����̂ł��B�u�F�m�v�́u�s���v�̌��ł���A�u�]���v�̎��ɂȂ���̂ł��B�܂�u�C�Â��v�͐l�Ԃ̐����̃v���Z�X�ɂ����āA���������Ƃ̂ł��Ȃ��͂��܂�̈ꌂ�ł���̂ł��B

�@���́u�C�Â��v�������̕ی쉺�̂��ƂɁA���Ƃ̒��ň����N�������܂��B�Ⴆ�A�X���X�}�l�W�����g�̎��Ƃ̎��Ȃǂł́A�펯�I�ɍl����Ɠ���ł��Ȃ��悤�ȉۑ��^���āA�v���b�V���[�������A�q�ǂ������ɃX�g���X�������܂��B�l�ԊW�w�Ȃ̂ЂƂ̌����Ƃ��āA�q�ǂ��ւ̉ۑ�����j�o�[�T���f�U�C��(Wikipedia)�Ɋ�Â������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂Łi�q�ǂ��������݂����Ă���͂ɂ���āA�傫�������L������̂ł����Ă����Ȃ��Ƃ������Ɓj�A���ۂɂ́A�q�ǂ��������ۑ�Ɏ�肩���鐡�O�Ŏ~�߂܂��B��������Ĉ����N�������X�g���X�̈�l�ЂƂ�ւ̕\����̂���������u�C�Â��v���Ă��̂ł��B����ƁA�u�i�o���ꂽ�ۑ���j���Ȃ��B�v�Ƃ������Ƃ�m���āA�q�ǂ������̐S�̒��ɁA�u�i���Ȃ��āj�z�b�Ƃ����B�v�Ƃ���������܂ꂽ�O���[�v�Ɓu�i��炭�āj�c�O�������B�v�Ƃ���������܂ꂽ�O���[�v�Ƃ����悤�ɁA�傫����ɕ����邱�ƂɋC�Â��̂ł��B����ɑΏ�����͂��u�Ȃ��v�Ƃ��u����v�Ƃ��Ƃ������Ƃ́A�ǂ������Ƃ��ƌ����ƁA���́A�S�̒��ŋN����������Ƃ������̂��A���̎��_�ł́A���ʁA�l�͂��������m�F�����莩�o�����肵�Ă��Ȃ��̂ł��B�l�Ԃ́u�h���v���u����v���u�s���v�Ƃ����v���Z�X�Ŏh���ɑ��锽��������킷�̂ł����A�u�h���v�Ɓu�s���v�Ԃɂ���u����v�ɑΏ�����X�y�[�X���u����v���u�Ȃ��v���ŁA�u�s���v������Ă���̂ł��B�u�h���v�ɂ���Đ��܂ꂽ�u����v�����o���m�F����Ƃ����X�y�[�X�i���Ԃ������Ƃ��Z���Ƃ����T�O�ł͂Ȃ��A�ӎ����Ă���X�y�[�X�����邩�A�Ȃ����Ƃ����T�O�ł��B�j����������Ƃ�Ƃ������Ƃ��厖�ɂȂ��Ă���̂ł��B�ł�����A�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃ����ẮA�����āu�h���v��^���A�������琶�܂ꂽ�u����v������������݁A�m�F����P��������킯�ł��B����ƁA�q�ǂ������́u�h���v�Ɓu�s���v�̊ԂɃX�y�[�X������Ȃ��ƁA���ꂱ���u����I�v�ȍs�����Ƃ��Ă��܂������Ƃ������̂ɋC�Â��Ă����܂��B�ł�����A�����̒��ɁA���ǂ�����������܂�Ă���̂��Ƃ������Ƃ���������Ɗm�F���A���̊�������ꉻ���ċq�ω����邱�ƂŁA���܂ꂽ������A�u�����p�����������Ƃ͂Ȃ��āA������������ݏo���Ă���̂��������g�Ȃ̂��B�v�Ƃ����悤�ɁA�����̊�����������g�̎p�Ƃ��āA�q�ϓI�Ɏe��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă����̂ł��B���̃v���Z�X�͂��ׂāu�C�Â��v�Ƃ������Ƃ���X�^�[�g���Ă���̂ł��B�u�C�Â��v���Ȃ���A�s���̂��D�܂������̂ɕϗe�����邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@�����悤�ɁA��������}�i�[�Ȃǂ������\�[�V�����X�L���g���[�j���O��A���ߎ������Ȃǂ������A�T�[�V�����g���[�j���O�Ȃǂōs�����[���v���C���O�Ȃ��A���̋C�Â����ɂ��Ȃ���u�F�m�v���u�s���v���u�]���v�Ƃ��������̃v���Z�X�Ɏq�ǂ������̂��Ă������ƂɂȂ�܂��B�������A���ȐM���̗͂�{���Ă����g�[�L���O�n�̃G�N�T�T�C�Y�ɂ����Ă��A���ȊT�O���Ђ낰�Ă����Ƃ������Ƃ̌��ɂ́u�����A�����ȂB�v�Ƃ����C�Â����x�[�X�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�l�ԊW�w�Ȃ̂��ׂĂ̎��Ƃ��u�C�Â��v�x�[�X�ł����Ă���̂ł��B

�@�܂�A�q�ǂ������Ɂu�C�Â��v���N�������邽�߂ɁA�A�C�X�u���[�L���O���܂߂���Â���̒i�K���烁�C���̃G�N�T�T�C�Y�Ɏ���܂ŁA�l�X�ȁu�������v�����Ƃ̒��ɎU��߂Ă����܂��B�q�ǂ������Ɂu�C�Â��v���N�������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ́A�l�ԊW�w�̎��Ƃł���Ƃ͌����Ȃ��̂ł��B

4)�q�ǂ������̋C�Â��ɋC�Â�

�@�l�X�ȁu�������v��g�ݍ����Ƃ�ʂ��āA�q�ǂ������̒��ŋN�����Ă��邱�Ƃɑ��āA�����͑S�_�o���W�����Ȃ���Ȃ�܂���B�q�ǂ������̒��ɋN�����Ă���o�����������A���ꂼ��̂���l��A���̃O���[�v�ɂ����邻�ꂼ��̎q�ǂ������̂���l��\���Ă��邩��ł��B�q�ǂ������̈�ЂƂ̍s�ׂ⌾�t�⊴��ɕq���ł��邱�ƂŁA�ǂ������̋C�Â��������Ƃ�邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B

�@���́A���́u������w���҂ɋ��߂���́v�̂R�j�̍��ڂɂ��ẮA������x�A���Ƃ̎w���Ă�v���O�����ɂ����ăJ�o�[���邱�Ƃ��ł��܂��B�܂�A���Ƃ̎w���Ă�v���O�����Ɏ��Ƃ́u��{�v�Ƃ��Ă̐��i�̕����ŁA���Ȃ�̕������J�o�[�ł���̂ł��B�w���Ă�v���O��������������Ƃ��Ă�����̂ł���A�q�ǂ������Ɂu�C�Â��v�������������邱�Ƃ́A������w���҂ɂƂ��ĈĊO�n�[�h�����Ⴂ�ƌ����܂��B�t�Ɍ����A�w���Ă�v���O�����Ƃ������̂́A�q�ǂ��́u�C�Â��v�����N������̂łȂ���Ȃ�ȂƂ������ƂɂȂ�܂��B

�@�������A���ɁA���̂悤�Ȃ������̂��ƂɊ��N���ꂽ�u�C�Â��v�ɁA������w���҂��C�Â��Ȃ�������ǂ��Ȃ�ł��傤�B���w���⒆�w���̎q�ǂ������́A�S�̐����𐋂��Ă��v���Z�X��ɂ��܂��B�S�̂Ȃ��݂��������g���`�����Ă����r��ɂ���Ƃ������Ƃł��B�ł�����A������w���҂����������u�C�Â��v�������N�������邽�߂̎��ƂɎ��g�Ƃ��Ă��A���̎q�ǂ������́u�C�Â��v�ɋC�Â��Ȃ���A�q�ǂ��������x���̃t�B�[�h�o�b�N�̊҂������ɂƂǂ܂�i���́A���ꂾ���ł��Ӗ��͂���̂ł����j�A����ꂽ���Ԃł������{�ł��Ȃ��l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃ��A���ɂ��������Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��̂ł��B�܂�A�q�ǂ������̂��������̐����̃`�����X�������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�̂ł��B�܂�A������w���҂��q�ǂ��́u�C�Â��v�ɋC�Â��Ƃ������Ƃ́A�l�ԊW�w�Ȃ����{�����ŁA�ł��͗ʂ������Ƃ���ł���ƌ�����̂ł��B

�@���Ƃ̂˂炢���琶����q�ǂ������ɋN����ł��낤�u�C�Â��v�ɑ��A������w���҂̑S�_�o���W�����A�q�ǂ������́u�C�Â��v�ɋC�Â��Ă����˂Ȃ�܂���B����ɁA�q�ǂ������́u�C�Â��v�Ƃ������̂́A�˂炢�ʂ�ɋN���邱�Ƃ������̂ł����A�˂炢��́A���邢�͂˂炢����͂��ꂽ�u�C�Â��v�Ƃ������̂��N���邱�Ƃ��܂܂���̂ł��B������w���҂͂˂炢�ǂ���́u�C�Â��v�ɋC�Â����Ƃ́A�������K�v�Ȃ̂ł����A���́A�����łȂ��A���邢�͂���ȏ�́u�C�Â��v�Ƃ������̂ɋC�Â��Ƃ������Ƃ��A�l�W�w�Ȃł͏d�v�ɂȂ��Ă���̂ł��B�i���̎��ɂ��ẮA�u������w���҂ɋ��߂�ꎑ���@�P�j�J���ꂽ�l�Ԃł��邱�Ɓv�̍��ڂłӂ�܂��B�j

�@������w���҂��q�ǂ��́u�C�Â��v�ɋC�Â��ɂ́A�w���ď�ɂ���킳��Ă��锭��ɑ���ԓ��ł�������A���Ƃ̏I���́u�ӂ肩����v��u�V�F�A�����O�v����ȋ@��Ȃ�̂ł����A�{���I�ɎQ���^�̌��w�K�E�t�@�V���e�[�V�����Ȃǂł̋�����w���҂́u�C�Â��v�ւ̋C�Â��́A�q�ǂ������̂Ԃ₫���瓾��Ƃ��낪�傫���ƌ����܂��B�Ԃ₫�Ƃ́A�q�ǂ��������ق�Ƃ��ɋ^��Ɋ�������A�S�̂Ȃ��ɃX�g�`���Ɨ������肵�����Ƃ��v�킸�Ԃ₫�ƂȂ��Č���Ă���̂ł��B���邢�́A���Ԃ⋳���ɑ��āA�Ԃ₭�悤�Ɏ��₵����A�Ԃ₭�悤�ɓ��ӂ����߂��肷��ꍇ������܂��B�܂�B�̍قƂ��ŎZ�Ƃ������Ƃ��A�����������Ƃ���܂������������ꂽ�A�q�ǂ������̐S����N���łĂ�����̂��Ԃ₫�ł���Ƃ������ƂȂ̂ł��B���̂悤�Ȏq�ǂ������̐S����o�����̂悤�Ȃ�������A�ł������L���b�`���z�[���h����̂ł��B���̂�����ɑ��āA������w���҂��t�B�[�h�o�b�N���҂��Ă����̂ł����A����͒��ڊ҂����Ƃ���܂����A���ڊ҂��Ă��Ă���������傫���o���āA�S�̂ɂ����Ċ҂��ꍇ������܂��B�܂��A�S�̂̓�������������~�߂āA�P�O�O���S�̂Ɋ҂��ꍇ������܂��B�܂��A������V�F�A�����O�܂łƂ��Ă����āA�Ō�Ɋ҂����Ƃ����ʓI�ł���ꍇ������܂����A���̎q�ǂ���ʂ��ĊԐړI�Ɋ҂��ꍇ������܂��B�܂�A������w���҂��q�ǂ��́u�C�Â��v�ɋC�Â��Ƃ������Ƃ́A���炩�̃t�B�[�h�o�b�N�ƃZ�b�g�ł���Ɨ������Ă��������ꂢ���ł��傤�B

5)�q�ǂ������։���i�x���j����

�@�q�ǂ������̊��������[���Ɋ�Â������̂ɂȂ��Ă��邩�A���邢�́A�q�ǂ������̊������Γ������̐��_�ɔ���������l�������Ă��Ȃ����Ƃ������Ƃɑ��āA�����͓K�ȉ���i�x���j���s��Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�q�ǂ������̋C�Â��𑣐i�����Ă����悤�Ȍ��t������A����N��K�ɍs���Ă����Ƃ����ϋɓI�ȉ���i�x���j������ɕK�v�Ȃ̂ł��B

�@�q�ǂ������։���i�x���j����Ƃ������Ƃ̈�Ԃ̈Ӗ��́A�q�ǂ������Ɉ��S�E���S�ȏ��ۏ���Ƃ������Ƃɂ���܂��B�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃɂ�����q�ǂ������̂�����Ƃ������̂́A�q�ǂ������̎��ȊJ���Ɋ�Â����A�q�ǂ������̂���̂܂܂̎p�ł��B����́A�u����̂܂܂̎p�łn�j�ł���B�v�Ƃ������������w���҂�����o�����Ƃɂ�ĕۏ���܂��B���̂���̂܂܂̎p���琶�ݏo�����q�ǂ������̔�����s�����A�q�������̋C�Â��̃x�[�X�ɂȂ��Ă����̂ł��B�Ƃ������Ƃł���A�l�ԊW�w�Ȃ̏�Ƃ������̂́A�q�ǂ����������������ł���Ɠ����ɁA���͂���Ӗ��A�q�ǂ������ɂƂ��Ĕ��Ɋ댯�ȏ�ł�����Ƃ������Ƃ��A������w���҂͂�������Ɨ��������Ă����Ȃ�Ȃ�܂���B�U���I�Ȏq�ǂ��͍U���I�ɁA��g�I�Ȏq�ǂ��͎�g�I�ɁA�A�T�[�e�B�u�Ȏq�ǂ��̓A�T�[�e�B�u�ɁA����̂܂܂̎p�ł������Ƃ������Ƃł��B������w���ɂƂ��āA�������ł���ςȂƂ���ł���܂����A�ł��d�v�ȂƂ���ł���܂��B

�@�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃ�ʂ��ē��邱�Ƃ̂ł��邷���ꂽ�v�f�Ƃ������̂́A�l�ԂƂ��Ắu�S�n�悳�v��l�Ԃɑ���u���́v�ɋC�Â����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B�l�Ԋ֊w�Ȃ̎��Ƃ̒��ɂ́A�K���Q���̌��^�̃G�N�T�T�C�Y�i���[�N�V���b�v�j���g�ݍ��܂�Ă��܂��B�l�Ŏ��g�ރp�[�\�i���E�G�N�T�T�C�Y������A�O���[�v��ǂŎ��g�ރO���[�v�E�G�N�T�T�C�Y������܂��B���Ƃ̂˂炢��[���́A�C���X�g���N�V�����Ƃ����`�Ŏq�ǂ������ɓ`���Ă����̂ł����A�אS�̒��ӂ��ăC���X�g���N�V������i�߂Ă��Ă��A��͂�A�q�ǂ��ł�����A�q�ǂ���l�ЂƂ�̃��f�B�l�X�̈Ⴂ�ɂ��A�����̈Ӑ}����������Ɠ`����Ă��Ȃ��ꍇ������܂��B�O���[�v�E�G�N�T�T�C�Y�̏ꍇ�́A�ǂ̒��Ԃ���̓��������ɂ��A�J�o�[�ł��邱�Ƃ�����̂ł����A�p�[�\�i���E�G�N�T�T�C�Y�̏ꍇ�́A�q�ǂ��̍�Ǝ��̂��ʂ̕����֍s���Ă��܂��Ă���ꍇ������܂��B�����������Ƃ�����A�q�ǂ��������G�N�T�T�C�Y�ɓ��荞��ł���́A�Œ�Q��ȏ�̊��ԏ������K�v�ɂȂ�܂��B

�@�P��ڂ̊��ԏ����́A���[���������ƐZ�����Ă��邩�A�q�ǂ��������G�N�T�T�C�Y�ɓ��荞��ł��邩���m�F���܂��B�����ŁA�����Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ��m�F�ł���A�������܉�����x���ł��B�������A���[���𗝉����Ă��Ȃ��ꍇ�́A���̎����_�C���N�g�Ɏw�E����̂�����ł����A�����āA�Ⴄ�b��Ő����������邱�Ƃ�����܂��B����́A������Ƃ������������ŁA�q�ǂ��̍�Ƃ��͂��܂�ꍇ�����邩��ł��B����ɋ������߂Â��Ă��������ł����ʂ�����ꍇ������܂��B�܂�A�q�ǂ��̊������q�ǂ����g����邢�����Ƃd���Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��B�u�����Ă�́H�v�Ƃ��u�Ȃ����Ȃ��́H�v�ƒ��Ɍ����Ă��܂��ƁA���̏�̎q�ǂ��̎p�����������Ă��܂����ƂɂȂ��Ă��܂��ꍇ�����邩��ł��B�����Ȃ���́A�����āA�����������Ă��Ȃ����Ƃ��q�ǂ��ɋC�Â��Ă�������ق����A�q�ǂ����g�̋C�Â��ւ̃v���Z�X���߂��Ȃ��Ă����܂��B

�@�Q��ڈȍ~�̊��ԏ����́A��Ƃ̐i�W����m�F���A�q�ǂ��̋C�Â����ł��邾���E���グ�邽�߂ɍs���܂��B�w���S�̂̋C�Â���[�߂邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����́A���̊��ԏ����ɂ������Ă��܂��B���퐶���̒��Ō����Ȃ�����������A�����������قǂ̓Ƒn�I�ȑz���A���Ԃɑ���C������A���Ԃ��܂Ƃ߂Ă������Ƃ����s���A���X�A�G�N�T�T�C�Y�̒��́A�����̋C�Â��̕�ɂȂ̂ł��B�����͂��̎��A�����������������Ă������̂ł����A���Ȃ�������A�m��̋C�������u�ց[�A�����Ȃ��v�Ƃ����悤�Ȏ������g�ւ̌��t�ł���킵����A�q�ǂ��Ɩڂ����킷�����ł��A�[���w���҂Ƃ��Ă̎Ƃ߂��ʂ����Ă��܂��B���̂悤�ȋ����̐��X�̋C�Â����A�ӂ肩���聕�V�F�A�����O�Ő����Ă���̂ł��B

6)�q�ǂ������̒��ŋN���������Ƃ��Ƃ肠����

�@���Ƃ̂˂炢�ɉ������o�������A�q�ǂ������̒��ŌX�̒P�ʂ�O���[�v�̒P�ʂŔ������܂��B�����͂��̈�ЂƂ�S�ɂƂ߁A���ꂼ��̏o�����̖{�������ɂ߂Ȃ���A�S�̂̏�Ŏ��グ�Ă����܂��B�q�ǂ������ɂ��ӂ肩����ɂ�茾�ꉻ���ꂽ�C�Â�����ƒ��ɋN�������o�������g�[�^�����āA�q�ǂ������̋C�Â��Ƃ��ăr���h�A�b�v���Ă����܂��B�����͎��Ƃ̂˂炢�Ɉ��������A���̂˂炢���Œ�ϔO�ƂȂ����\�蒲�a�I�Ȏ��グ����~�X���[�h�Ɋׂ��Ă͂����܂���B

�@���悢��A���Ƃ̒��ōł��d�v�ł���ƌ�����u�ӂ肩���聕�V�F�A�����O�v�ɓ����Ă����܂��B�Ȃ��A�ł��d�v�ł��邩�Ƃ����ƁA�����Ŏq�ǂ������̒��ŋN���������Ƃ��q�ǂ������ɔF�m�Ƃ��č~��Ă��邩��ł��B�u�~��Ă���v�Ƃ����\���͕ςɊ�����邩������܂��A�q�ǂ���l�ЂƂ肪�A�����̋C�Â���\�����Ă������ƂŁA�w���Ƃ����W�c�̂��ƂɈ�̂��̂��ӂ��[�Ƃ�����܂��B�����Ƃ�����ԂɁA�q�ǂ������̋C�Â��̑��̂��~�Ղ��Ă���Ƃ����C���[�W�ł��B�C�Â��͂˂炢�ɉ��������̂ł��낤�������ĂȂ����̂ł��낤���A���܂�W����܂���B�ނ���A�������˂炢�Ƃ��đz��ł��Ă��Ȃ��������̂����ꂽ�ق����A�[���w�тɂȂ��邱�Ƃ����邭�炢�ł��B���̂悤�ɂ��ďo�������C�Â��̑��̂ɑ��āA�q�ǂ������͂��ꂼ��̔F�m�������Ă������B���̃v���Z�X���A�u�F�m�v���u�s���v���u�]���v�̃X�p�C�����ƂȂ��āA���́u�s���v�ւƈ����p����Ă����܂��B���́u�s���v�Ƃ́A�q�ǂ������̓��퐶���ւȂ��邱�Ƃł���A���̐l�ԊW�w�Ȃ̎��ƂւȂ����Ă������Ƃł�����܂��B

�@�܂�A�����ŋ�����w���҂������Ȃ�������Ȃ��p���Ƃ́A�q�ǂ��̋C�Â���S�čm��I�ɎƂ߂�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�������A�������Ƃ��āA���͂��̂��Ƃ������ɂƂ��Ă��Ȃ����Ƃ������Ƃ��킩���Ă���������ł��傤���B�w�Z�̋����́A��ɖڕW�Ƃ˂炢�Ƃ������������ɔ����Ă��܂��B�����āA�����B�����邽�߂̃��[�����q�ǂ������Ɏ�点�邱�Ƃ��E���ł���悤�Ɏv������ł��邱�Ƃł��傤�B����́A���������Ƃł͂���̂ł����A���́A�傫�ȕ��Q�ݏo���Ă���̂ł��B����́A�u�ڕW�Ƃ˂炢�ɉ��������̂����������ł���v�Ƃ����Œ�ϔO�ł��B�w���Ăɒ�߂�ꂽ�˂炢�ɉ����āA�u�q�ǂ��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Ԉ�����`�����ł��B�q�ǂ������̋C�Â��ɑ��āA���̋C�Â����˂炢�ɉ��������̂ł���A�u������˂��A�悭�C�Â��܂����ˁB�v�Ɩ��ʂ݂̏œ�����̂ł����A�����A�˂炢����͂��ꂽ�Ɗ������C�Â���A�z��O�̋C�Â��ɑ��ẮA�u�����v�Ƃ��u����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B�v�Ƃ��A�����܂ł����Ȃ��Ă��u�͂��A�͂��v�ƌy�������Ă��܂����Ƃ���̂ł��B���̂��ȕ��͋C�Ɏx�z���ꂽ�����̒��ł́A�ǂ��������Ƃ��N�����Ă���̂ł��傤���B�q�ǂ������́A�����Ɓu�搶�́A�ǂ�ȓ�����]��ł���̂��낤�B�v�Ƌ�����w���҂̊�����������A�����̋C�Â��ɐ����ɂȂꂸ�A�Ԉ���Ă���Ɗ������C�Â��ӎ��̂����Ɏ����̒�������������Ă��܂��̂ł��B���̂悤�ȏ�Ԃ́A������w���҂̃��f�������������w�Z�̒�w�N���炢�ł́A������x�K�v��������܂���B�������A������u����x�v�Ƃ������x���ł��B��l�ЂƂ�̎q�ǂ��̋C�Â��́A��l�ЂƂ�̎p�₠��l�f�������̂Ȃ̂ł��B������w���҂����Ȃ�������Ȃ����Ƃ́A���̈�l�ЂƂ�̎p�₠��l�𗝉����邱�Ƃ���͂��߂�ׂ��Ȃ̂ł��B�q�ǂ������̋C�Â����m��I�ɎƂ߂邱�Ƃ́A������w���҂̈�u�̍s���ł���킷���Ƃ��ł��܂��B�����Ď�Ԃ������������ςȎ��ł͂���܂���B�v�͂ł��邩�A�ł��Ȃ����Ȃ̂ł��B�����āA������w���҂��q�ǂ��̑��݂Ƃ������̂��ɂ��Ă���Ȃ�A�K���ł��邱�ƂȂ̂ł��B

7)���ƂŃr���h�A�b�v���ꂽ�C�Â����ɂ���

�@��ЂƂ̎��Ƃ�ʂ��Đςݏグ��ꂽ�C�Â����A�q�ǂ������ɓ���I�Ƀt�B�[�h�b�N�����邽�߂ɁA�f���������g���ĉ���������A�ʐM�����g���Ĕ��M���Ă����܂��B���̂��Ƃɂ��A�D�܂�������l�Ƃ������̂��A�q�ǂ������̒��ɖ��ӎ��I�Ɉӎ������A�K�͉������Ă������Ƃ��K�v�Ȃ̂ł��B

�@�ӂ肩���聕�V�F�A�����O�Ŏ��Ƃ͏I�����܂����A�ӂ肩����V�[�g�ɏ������邳�ꂽ�q�ǂ������̋C�Â��́A��ЂƂ̎��Ƃ��Ƃɐς݂���������Y�ł��B�������w�Z�ł�����A�w�Z�̃��[���₫�܂�͂���̂�������܂��ł����A����Ȋ����̃��[���₫�܂�͎q�ǂ������̒�����N���ł����̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ������ɂ́u�^����ꂽ�v���̂ł���̂ł��B�������A�l�ԊW�w�Ȃ̎��Ƃɂ���Đς݂�����ꂽ�C�Â��̒�����́A�D�܂����Ɗ�������K�͓I�Ȃ��Ƃ������܂܂�܂��B�u����̖ڂ����Ęb��������āA����������Ɗ������B�v�u�A�T�[�V�����͓�����ǁA���i�̐����̒��Ŏg����悤�ɂȂ����I���Ďv�����B�v���X�B�\�[�V�����X�L���Ɋւ��镔������A�l�ԊW�������Ă����͂Ɏ���܂ŁA�g�[�^���I�Ɏq�ǂ������̋C�Â����E���グ���A�q�ǂ������̓�������̋K�͏����Ƃ����`�ŏo���オ���Ă���̂ł��B���ȍm�芴�⎩�Ȍ��͊��ƌĂ�Ă�����̂́A�l�Ԃ̓����������Ă����܂��B�܂�A�����ȐS���傫�ȐS�ւƈ���Ă����v���Z�X�ł���ƌ������Ƃ��ł��܂��B���́A���̃v���Z�X���A�C�Â���ς݂����Ă������Ƃɂ���Ď�������Ă����̂ł��B

�@�����͉��X�ɂ��āA�q�ǂ��𑀍삷�邽�߂̃A�C�e�����g��������X��������܂��B�܂�A�w�K�����A���邢�͊m�F�����������A�q�ǂ��́u�w���v�Ɏg���Ă݂����Ƃ������̂悤�Ȃ��̂������Ă���̂ł��B�ł�����A�q�ǂ��ǂ����̒��Ńg���u�����������肷��ƁA�u�l�ԊW�w�Ȃʼn����w��ł����I�v�Ǝ��ӂ��Ă��܂��̂ł��B�����Ȃ��Ă��܂��ƁA����܂Őς݂����Ă����q�ǂ��̋C�Â��ɂ��K�͂Ƃ������̂��A�������Ăĕ���Ă����̂ł��B�����Ƃ��A����Ȃ���l�̋����̂��Ƃł́A�Ȃ��Ȃ��q�ǂ��ǂ����̒��̋K�͉��͂ނ������̂ł����E�E�E�B

�@���̂悤�ɂ��āA�q�ǂ������̒��łł��������Ă����K�͂Ƃ������̂́A�q�ǂ��ǂ����̊W�������߁A���݂��̑��ݔᔻ�ɂ������������A��g�ւ̑�����ʂ����Ă����܂��B�������A�s�o�Z�ւ̓���i��ł��钇�Ԃɂ́A�K�Ȍ��t������x�����s���A�����߂Ȃǂ��N���肻���ɂȂ�A�����҂ɓK�ȃt�B�[�h�o�b�N���҂��āA�����߂̐i�s��}�����܂��B����ɁA���������̎�ɕ����Ȃ��Ɣ��f�����Ƃ��ɂ́A������w���҂ɑ��ď��������߂Ă��܂��B�����⎩�������̎��ӂŋN�����Ă��邱�Ƃɑ��āA�l�̐ӔC�ɂ��Ă��܂�����A�T�ώ҂Ƃ��Ă������̂ł͂Ȃ��A�����̖��Ƃ��ĐӔC�������čs�����Ƃ낤�Ƃ���̂ł��B�����āA�����⒇�Ԃ̏��������l���A�����̐������Ɛ����b��Ƃ������̂ꂵ�čl���邱�Ƃ��ł���l�ւƐ������Ă����܂��B�܂��ɁA�l�ԊW�w�Ȃł̊w�т̑�햡�͂����ɂ���ƌ����Ă����ł��傤�B������w���҂ɁA���ɁA���킾�������Z��K�v�Ƃ��܂���B�܂��A������w���҂̓X�[�p�[�X�^�[�łȂ��Ă������̂��B�������g�̐����̃v���Z�X���A�q�ǂ��̐����̃v���Z�X�ƃ����N�����A�q�ǂ��ɑ��ēK�Ȏx�����ł�������̂ł��B

�@�Ō�́u�����̎����v�̍��ڂł��������[�߂Ă����܂��傤�B

������w���҂ɋ��߂��鎑���@�@�@�@

�@

�@�E�J���ꂽ�l�Ԃł���Ƃ�������

�@�E�A�T�[�e�B�u�Ȃ���l�ł���Ƃ�������

�@�E������ʂ��ł���Ƃ�������

�@���āA���悢��l�ԊW�w�ȂɊւ���Ō�̍��ڂƂȂ�܂��B�����ł́A����܂ŏq�Ă����l�ԊW�w�Ȃ̂Ȃ��݂ŁA�q�ǂ������ւ̎x�����\�ɂ��鋳����w���҂̎����������Ƃɂӂꂽ���Ǝv���܂��B���́A�O���́u������w���҂ɋ��߂���́v�̂Ƃ���ŁA�������������܂����̂ŁA�܂Ƃ߂Ƃ��āA���̋�����w���҂̗͂Ƃ́A�ǂ������l�̎������瓱�����̂��Ƃ������Ƃ�W�J���Ă��������Ǝv���܂��B

�@�E�J���ꂽ�l�Ԃł���Ƃ�������

�@�u�}�l�[�W���[�ɂł��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���̂قƂ�ǂ������Ȃ��Ă��w�Ԃ��Ƃ��ł���B�������A�w�Ԃ��Ƃ̂ł��Ȃ������A��V�I�Ɋl�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ������A�n�߂���g�ɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A���������B�˔\�ł͂Ȃ��B�^��������B�v�i�w�G�b�Z���V�����Ł@�}�l�W�����g�@��{�ƌ����x�o�D�e�D�h���b�J�[�@�_�C�����h�Ё@�o�P�R�O�j����́A�}�l�W�����g�̐_�l�ƌĂ�Ă���h���b�J�[�̌��t�ł��B���̌��t�́A�Q�O�P�O�N�ɂQ�O�O�����ȏ�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ����w���������Z�싅�̎q�}�l�[�W���[���h���b�J�[�́u�}�l�W�����g�v��ǂ�x�i���ĊC���@�_�C�A���h�Ёj�̖`���̏͂ŏЉ��đ����̐l���m�邱�ƂɂȂ�܂����B���́A���̌��t�ɁA��ڂ̃L�[���[�h���܂܂�Ă��܂��B�h���b�J�[�͌����܂��B�}�l�W�����g�����s����Ƃ��ł���l�̎����Ƃ́u�^�����v�ł���ƁB�u�^�����v�Ƃ́A�����������Ȃ̂ł��傤�u�f�����v�u�������v�u�܂��߂��v�u�M�S���v���X�A�l�X�Ȑ����̌��t���͂߂邱�Ƃ��ł��܂����A�{���I�ɂ͐l�Ԃ̂���l������킵�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂪ�u�J���ꂽ�l�Ԃł���v�Ƃ�������l�Ȃ̂ł��B�J���ꂽ�l�ԂƂ����̂́A�u�F�m�v���u�s���v���u�]���v�Ƃ��������̃v���Z�X�����s���Ă���l�ł���A�������g�̐l�ԂƂ��Ă̘g�g���A���҂���̃t�B�[�h�o�b�N��ʂ��āA�g���Ă������Ƃ��Ă���l�̂��Ƃł��B����Ɍ����ƁA�Œ�ϔO��v�����݂��Q�҈ӎ��Ȃǂ̃}�C�i�X�̗v���ɂ��A�����̃v���Z�X���X�g�b�v���A���ҁi���Ɏ����Ƃَ͈��Ȑl�����j���e��邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�̑ɂɂ��邠��l�ł��B�ł�����A�J���ꂽ�l�ԂƂ́A�^���ɁA�����ĂЂ��ނ��ɁA�����̐����̃v���Z�X�̓�����݂Ȃ���A���҂̑��݂��e��邱�Ƃɂ��A����ɂ���������̗͂ւƊҌ����Ăӂ����ł����p�Ȃ̂ł��B�u�q�ǂ��̋C�Â��ɋC�Â��v�̍��ڂłӂꂳ���Ă�������悤�ɁA�˂炢�ɔ����Ȃ��_�炩�����z�ƁA�����̘g�g�݂̊O�ɓ�����ꂽ�u�{�[���ɂȂ�{�[���v������낤�Ƃ���p��������l�Ȃ̂ł��B����Ȑl�Ȃ��x�͂���ȃ{�[�������˂��Ƃ��Ă��A�������̎��ɂ͎Ƃ߂鎖���ł���͂����Ă��邱�Ƃł��傤�B����A�u����ꂽ�l�ԁv�Ƃ́A��̔��z��T�O�ɂƂ��ꎩ���̃X�g���C�N�]�[���ł���������ꂽ�{�[�����Ƃ߂邱�Ƃ͂ł��܂���B�����Ă͂���Ă��܂����{�[���𓊂����l���U�����邩�A�O�ɓ�����ꂽ�{�[���̑��݂������̊T�O�̒��ŁA���������薕�E�����肵�Ă��܂��̂ł��B���̗��҂̈Ⴂ�́A������ȏ�Ɋg�債�Ă����܂��B����́A������܂��ł��B�P�O�N�������Ă��������Ȃ��l�ƁA�P�O�N�����Đ������Ă����l�Ƃ̍��́A���Ԃ��o�Ă������ƂɊJ���Ă����̂ł�����B

�@���̂悤�ɁA�����I�Ȍ��t�������������h���b�J�[�ł����A���́A�h���b�J�[���l���Ⴂ�����Ă��镔��������悤�ł��B����́A�u�^�����v�Ƃ�������l���u��V�I�ɂ͊l�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ������v�ƋK�肵�Ă���Ƃ���ł��B�u�F�m�v���u�s���v���u�]���v�̐����̃v���Z�X�ɏ��A��������Ǝ��Ȃ�F�m���邱�Ƃ����ł���A�N�����u�^�����v�邱�Ƃ��ł���̂ł��B��{�I�ɔN��͊W����܂���B�����A�܂��̐l�����̃��f�����ɂ��A���͈̏قȂ��Ă��܂��B�܂��ɂ���l�������u����ꂽ�l�v����ł���A�����m���ŁA���̐l�́u����ꂽ�l�v�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�������A�܂��Ɂu�J���ꂽ�l�v����l�ł�����Ȃ�A���̐l�́u�J���ꂽ�l�v�ɂȂ��\��������܂��B�u�J���ꂽ�l�v�ւ̃��f�����Ƃ́A�ʂɒ��ɐڂ��Ă��Ȃ��Ă����v�ł��B�������̃��f�����͔��܂�܂����A���Ђ�ʂ��Ăł�������A�f���ʂ��Ăł�������Ƃ����o��ł��\�Ȃ̂ł��B�܂��A�������A�g�̉��Ɂu�J���ꂽ�l�v�����邱�Ƃ��x�X�g�ł��B�����āA��������u�J���ꂽ�l�v�ɂȂ邱�Ƃ��ł���A�w�͂�ӂ�Ȃ�����u����ꂽ�l�v�ɓ]�����Ă��܂����Ƃ͂���܂���B�����ɁA������w���҂��u�J���ꂽ�l�v�ł���ׂ��Ӌ`������܂��B�l�Ԃ͐�ΓI�Ȉˑ���Ԃ���A��̓I�Ȃ���l�ւƐ����������\����N���������Ă���̂ł��B����́A�l�Ԃɂ����^�����Ȃ������A��]�V���Ƃ������̂��Ȃ���Z�Ȃ̂ł��B�ق�Ƃ��̐l�Ԃ炵���Ƃ́A�u�J���ꂽ�l�ԁv�ɂȂ邱�Ƃ���Nj����Ă������Ƃ��ł���̂ł��B

�@�E�A�T�[�e�B�u�Ȃ���l�ł���Ƃ�������

�@�����āA�l�Ԃ̐����Ƃ������̂́A���̒i�K�i��ł����܂��B�J���ꂽ�l�Ԃł���l�́A�l�Ԃ̑��l���Ƃ������̂�F�߁A�e��邱�Ƃ��ł��܂��B�����āA���̑��l�����e��邱�ƂŁA�������g�̐l�ԂƂ��Ă̘g�g�݂��g���Ă����܂��B�܂�A�S�̑傫�Ȑl�ԂɂȂ邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��B�S���傫�����������l�́A�����łȂ��l���������Ƃ��ł��܂��B�U���I�Ȃ���l�̐l���A�A�T�[�e�B�u�Ȃ���l�̐l�ɉ��炩�̍U���I�ȍs�ׂ��Ƃ����Ƃ��Ă��A�A�T�[�e�B�u�Ȃ���l�̐l�͏u���ɔ������邱�Ƃ͂���܂���B��������A�����̒��ɔ[�߁A�S�̃X�y�[�X����������Ƃ���A�l�X�ȋZ�@����g���Ȃ��璼�ړI�ɁA���邢�͊ԐړI�Ƀt�B�[�h�o�b�N�Ƃ��Ċ҂��Ă����܂��B����̖ڂ���������ƌ��߂āA���ɂ͗D�������t�Ŋ҂��Ă����܂��B���́A���̎��_�ŁA�U���I�ȍs�ׂɎ���������������Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł��B�����āA�����ꂽ����ɂ́A�����̃P�[�X�ŋC�Â����N����܂��B���̋C�Â��Ƃ́A�U���I�Ȃ���l�������Ă��܂������Ƃւ̎������g�̃t�B�[�h�o�b�N�Ȃ̂ł��B���Ɍ����u���ȁv�Ƃ������ƂɂȂ�̂�������܂���B���́A���������A�T�[�e�B�u�Ȃ���l���A�X�c�m�i���������u�����߂̂S�w�\���v������u���َҁv�̎p�Ȃ̂ł��B����́A��g�I�Ȃ���l�������l�ɑ��Ă��������Ƃł��B�A�T�[�e�B�u�Ȑl�́A�l�Ԃǂ����̊W�ŁA�͊W�̕s�ύt�ɂ��͂ɗ��r�����U����������킷���Ƃ͂���܂���B�܂�A�l�Ԃ̊W���u�����v�u�ア�v�Ō��Ȃ��Ƃ����ƂȂ̂ł��B�ア���肾����A�s�^�ȁA���邢�͂����ȁA���邢�́A����ȑԓx����邱�Ƃ͂���܂���B�ނ���A������������ɂ����A�@�ׂȔz�����{���ĐT�d�ɐڂ��Ă������̂Ȃ̂ł��B�A�T�[�e�B�u�ł���Ƃ������Ƃ́A����̂��Ƃ�z���ł��邪�䂦�ɁA��������S�������Ƃ��ł���̂ł��B�����āA�����ł��邩�炱���A�Γ������̊W���������Ă������Ƃ��܂��B���̂��߂ɂ́A����Ɛ܂荇�������邱�Ƃ��K�v�ł����A���̂��߂Ɏ咣�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@������w���҂́A�q�ǂ��Ƃ̊W�ȏ�ɁA�����ǂ����A�w���҂ǂ����̊W���ɁA���̃A�T�[�e�B�u�Ȃ���l���ł��Ȃ�������܂���B����́A�����ǂ����A�w���҂ǂ����ł��邩�炱���A�܂荇�������A�D�܂����W�����\�z����ׂ��Ȃ̂ł��B����́A������w���҂��A�q�ǂ��ɂƂ��āA�ق�Ƃ��ɐg�߂ȑ�l�Ƃ��Ẵ��f���ł��邩��ł��B

�@�E������ʂ��ł���Ƃ�������

�@�l�Ԃ̎Љ�Ƃ������̂́A�l�X�Ȗ���������Ȃ�����A�K���Ȑ��������ł���Љ�������Đi��ł��܂��B����́A�l�Ԃ̗��j���ӂ�Ԃ�Ζ����Ȏ����ł��B����O�i�A���ށA�O���O�i�A�����ށA���̌��ʓ���i�݂܂����A�Ƃ����悤�Ȋ����ł��B����͐l�Ԃɂ����ł��Ȃ��͂������ɔ�����Ă��邩��ł��B�l�Ԃ͋��͂��A�͂����킹�A�������̑n�������c���Ă��܂����B�����āA���̑������l�Ԃ̍K���Ȑ������������邽�߂̂��̂ł���ƌ����܂��B

�@�A�T�[�e�B�u�Ȃ���l�̐l�́A���̂��Ƃɑ��āA�����Ĉ�l�ł���Ă��܂����Ƃ͍l���Ȃ����̂ł��B���̂��Ƃ̏����̒i�K�ł́A�ǓƂł�������A������l�Ŏ��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B�������A�A�T�[�e�B�u�Ȑl�̂܂��ɂ́A�K���l���W�܂��Ă��܂��B����́A�A�T�[�e�B�u�Ȑl�͎����̒����ƒZ�����悭�킩���Ă���̂ŁA�������ł��Ȃ������ɂ��ẮA�܂��̐l�ɏ��������߂���A���͂����߂��肷�邱�Ƃ��ł��܂��B���邢�́A�݂�Ȃ̉ۑ�ł��邱�Ƃ������Ǝ咣���A�܂��̎��含�������o�����Ƃ��ł���̂ł��B�����āA����ȃA�T�[�e�B�u�Ȃ���l�̐l�������o����Ƃň�̃v���W�F�N�g�ɑ��āA�Ƃ��Ɏ��g�ނ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����ɁA������ʂƂ������̂����܂�Ă��܂��B���̑�����ʂƂ������̗̂͂ɂ͌v��m��Ȃ��قǂ̗͂�����̂ł��B�����āA���̃v���W�F�N�g����肫�邱�Ƃɂ��A�B�����⎩�ȗ͊��Ȃǂ��t�B�[�h�o�b�N�Ƃ��Ċ҂��Ă��܂��B���̂悤�ȃv���X�w���̑O�����ȊW�Ƃ������̂��A��������W�c�̎��Ƃ������̂����߂Ă����̂ł��B����́A������w���҂̏W�c�ł������ł����A�q�ǂ��̏W�c�ł��������Ƃ������܂��B�܂��A������w���҂̏W�c�����f���ƂȂ�A�q�ǂ��̏W�c�ւ̃��f���������Ă����Ƃ������ƂȂ̂ł��B���ꂪ����I�ȁu�W�c�Â���v�ł���ƌ�����ł��傤�B�W�c�̗��z�Ƃ������̂���ɂ���A�����Ɍl�����Ă͂߂Ă����Ƃ�����@�Ƃ������̂́A�A�T�[�e�B�u�l�X�̎v�z�ɔ����邱�Ƃł����A����Ȃ��Ƃ͐l�Ԃ̐����ɂƂ��Ăǂꂾ���}�C�i�X�ɂȂ邩�킩�肹��B�����܂ł��A��l�ЂƂ肪�������邱�Ƃɂ��W�c�`�����A���͏W�c�̗͂ł���Ƃ����l�����������A�A�T�[�e�B�u�l�X�̎v�z�Ɋ�Â������̂Ȃ̂ł��B

�@�܂�A�l�ԊW�Â���̎��Ɓ��l�ԊW�w�ȂɎ��g�����Ƃ��Ă�����X�́A�J���ꂽ�l�Ԃ��߂����A�A�T�[�e�B�u�Ȃ���l��Nj����邱�Ƃő�����ʂ����悤�Ƃ��Ă�l���߂����Ă����ׂ��Ȃ̂ł��B

|